人類が太陽系に進出して200年。人類は、地球、月、火星、小惑星帯から木星系、土星系とその生存圏を広げ、「人々はそこで子を産み、育て、そして死んでいった」のである。

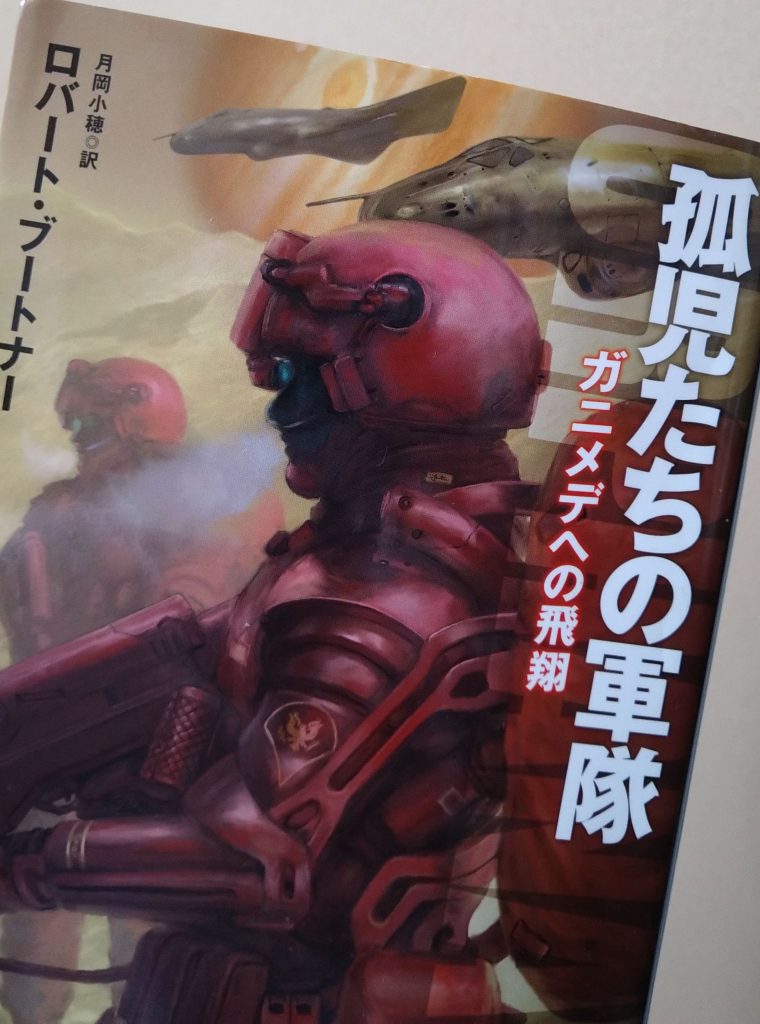

このドラマは、分かりやすく言えば、モビルスーツが存在しない「機動戦士ガンダム」である。

低重力の小惑星や宇宙船での暮らし、戦闘宇宙船同士の戦闘などが劇場公開映画さながらの映像で繰り広げられるのである。「スター・ウォーズ世界」のような派手さはないが、映像のリアリティはとても高い。実におもしろい作品である。最近の海外SF映画のしっとりした宇宙の映像と同じぐらいの品質がある。長いドラマだから描写もじっくりとしていてとても良い。良作である。

まず、背景。

地球-月圏は国連が統治、火星はテラフォーミング途中だが自治権を持つ共和国となり、地球圏と資源や権力をめぐる闘争とそのための軍拡競争を続けている。小惑星帯の人々は「ベルター」と呼ばれ、主に準惑星のケレスの内部、地球近傍小惑星のエロスの内部、土星の衛星フェーベの内部、木星の衛星ガニメデ、宇宙船建造用大型宇宙ステーションのティコを生存の拠点とし独立と自治を模索していたが、現実には地球および火星の支配と搾取にあえいでいた。

地球圏は人口増加と環境悪化に苦しんでおり、資源調達の上でも小惑星帯を管理下に置きたかったし、火星はテラフォーミングのために小惑星帯が調達する水などが欠かせない。

ベルターの内惑星系(火星と地球圏)への不満は高まり、外惑星同盟(OPA)という非公式軍事組織が地球、火星双方に対しテロや資源調達宇宙船の海賊行為をくり返していた。

地球と火星は戦争になるのか。ベルターたちは漁夫の利を得て独立できるのか。事件と陰謀、政治家や軍人の思惑の中で、物語は複雑に進んでいく。氷運搬船の副長でしかなかった主人公のジム・ホールデンは、その優しくまっすぐな性格ゆえに、事件に巻き込まれ、を自らも戦い、傷つきながら、身近な人たちを守るため、人々を破滅から救うため、自分にできることに取り組み続けるのであった。まるで、「ガンダム世界」のブライト・ノア艦長やアムロ・レイ君のように…。

いろいろ語る前に、このドラマの制作上の話を整理しておこう。「エクスパンス」の原題は「THE EXPANSE」であり、意味としては「ひろがり」すなわち、人類が宇宙に拡張していく姿といった意味を持つ。日本語タイトルは「エクスパンス 巨獣めざめる」となっているが、これは第一部の原作小説「Leviathan Wakes」の邦訳タイトル「巨獣めざめる」から来ている。小説はジェームズ・S・A・コーリー名義で書かれているが、ドラマ「エクスパンス」のプロデューサーふたりの合作ペンネームであり、小説とドラマの親和性は高い。

小説としては現在までに9巻まで出版されているが、邦訳はこの第一部「巨獣めざめる」のみである。第一部の邦題が「巨獣めざめる」だったがためにちょっとややこしいことになっている。実は「巨獣」などいない。本書で出てくる「Leviathan=巨獣」はティコ・ステーションで建造中の超巨大恒星間世代船の名前であり、ある宗教団体が新天地を目指して旅立つためのものである。この世代船は第一部の後半で動くのだが、物語全体にとってはひとつのエピソードに過ぎない。「巨獣めざめる」はこのドラマにとってはぜんぜん実態をしめさないのである。残念ながら。

ちなみに「巨獣めざめる」はSF小説としても傑作である。あいにく続編は翻訳されていないが。

ドラマに戻ろう。wikiなどに整理されているが、シーズン1~3はアメリカのSF・ファンタジー専門チャンネルsyfyで2015年から2018年にかけて放送された。2018年5月にsyfyがシーズン4の製作中止を発表。日本ではNetflixがシーズン1、2を独占配信したがシーズン3は配信せず2018年9月に配信AmazonPrimeビデオを停止。そしてAmazonPrimeビデオがシーズン4の継続を発表し、シリーズ1からの独占配信をスタートした。シーズン6は2021年12月~配信され全62話で制作を終了した。

ドラマと原作小説はシーズンと各巻の内容がほぼ一致しており、第7巻は1~6シリーズの約30年後からの舞台設定となっている。現在は9巻まで刊行。シーズン7以降が製作されるかどうかは未定である(終了とみられている)。

興味深いのはAmazon社の戦略としてベースは英語ながら、日本語吹き替え版をはじめ、中国、韓国、イタリア、ブラジル、スペイン、フランス、ポルトガル、アラビア語などなど、ものすごく多言語に対応しているのである。字幕も各国語があり、そういう遊び方も用意されている。これはとても勉強になるなあ。余談だけど。

物語の話に戻そう。

シーズン1は導入であるが、ちょっとだけややこしいミステリー仕立てになっている。最初のうちは鍵となる設定が匂わせてあるだけで隠されており意味分かりにくいのでとっつきにくいかもしれない。可能ならば小説版を読んでから見ると「おおおっ」ってなるのだが。ここはがまんして最初の5話ぐらいまで見続けて欲しい。後悔しないから。

注目して欲しいのは登場人物である。

何人かの登場人物を鍵として物語はすすむ。

シーズン1では主人公はふたりいる。

ひとりは全体の主人公であるジム・ホールデン、もうひとりは準惑星ケレスの治安機関である地球の警備企業(民間警察)のジョー・ミラー警部。ケレス生まれのベルター。彼が上司から地球の富豪の娘で家出しているジュリー・マウを親元に帰すために捜査・誘拐するよう求められる。ジュリーを追う過程でミラーは小惑星帯を巻き込む大きな謎につきあたっていく。このミラー警部パートがいまひとつ分かりにくいのだが、抑えておくポイントは、ミラーはほとんど宇宙に出たことがないケレス生まれのベルターであり、なおかつ、地球資本の民間警察に雇われている「ベルターの敵」とみられていることだ。そういう複雑な立場のなかで、彼は捜索対象のジュリー・マウに執着していく。これが後のストーリーの重要な鍵となる。

次に、ジュリー・マウとその父親や家族。すなわちマウ家。ジュリー・マウはシーズン1冒頭に登場している。唐突に登場し、それから物語がちょっと飛ぶのでこの冒頭部分はできれば覚えておくといい。エクスパンスの真の意味に通じる鍵は「マウ家」がにぎっている。それは、プロト分子。どうやら人類発のものではなく、高度な異星文明が関わっている物質らしいのだ。プロト分子は、エクスパンスシリーズが太陽系と人類の物語を超えていくことを示唆する。物語のひとつの方向性に、「高度な異星文明との邂逅」があることが物語を楽しくしてくれる。ただ、「エイリアン」や「スターウォーズ」「スタートレック」にはならない。あくまで正統派のSF設定はくずされていない。

ジム・ホールデン。不思議な主人公である。太陽系をのろのろと長い月日をかけて往復する氷運搬船の副長。地球生まれの元兵士で、人が傷ついたり殺されることが大嫌い。曲がったこと、隠しごとも嫌い。兵士を辞めたのも、そんな性格故。流れ流れてベルターの場末の輸送船に乗っている。しかし、乗っていた宇宙船カンタベリー号がテロで爆破され、その直前に出されていた難破船によるSOS確認のため離船していたために少数のクルーとともに生き残り、火星軍の反抗を疑い、それを全世界の放送し、火星軍に追われ、やがて火星軍の最新鋭AI搭載小型戦艦タチ号を(結果的に)盗み、ロシナンテ号と名付けて船長になる。そうして、地球圏、火星圏、小惑星圏において時にヒーロー、時に裏切り者、時に名もなき戦士、調停者として物静かに活躍することになる。

ジム・ホールデンの主な仲間には、ベルターでOPA親派だった天才メカニックエンジニアのナオミ・ナガタ、元火星軍兵士でロシナンテ号のパイロットとなるアレックス・カマル、地球人でナオミをボスと決めて従うちょっとヤバい感じの地球人エイモス・バートン。つまり、ロシナンテ号は、地球人、火星人、ベルターが出自や立場に関わりなく動き回る特殊な存在になるのだった。

そのほか、たくさんの登場人物が主要登場人物ばりに出てくるが、鍵となり、その発言や行動を覚えておいた方がいい人物があと3人いる。いずれも女性である。

ひとりは、地球人のクリスジェン・アヴァサララ。国連事務次長としてシーズン1から登場する。かつて軍人の息子を失い、自らも紛争を調停する力を持ちながら、たくみに動いては戦争回避を模索する政治家。若い頃はものすごい美人だった感じで、歳を重ねても美しさがやどる。出自はインド系とみられ、ハスキーボイスで交渉し、策謀し、物語をぐいぐいと動かしていく。

次に、ボビー(ロベルタ)・ドレーパー。火星人で火星海兵隊の下士官。純粋な国粋主義者(火星第一主義者)で、それ故に地球を憎み、早く敵と戦いたくてうずうずしている若い兵士である。火星の先端技術で開発されたアーマースーツを着こなして闘うが、やがて大きな秘密に触れ、ひとつの鍵を握る存在になる。シーズン2から登場。

最後に、カミーナ・ドラマー。ティコ・ステーションの保安責任者として登場するベルター。大物たちの副官的な存在としてキャラクターは立っていても見過ごしそうだけれど、初登場のシーズン2以降、折に触れ登場し、重要な役割を担うようになる。心に大きな傷を持つが力強い女性でもある。

物語は、地球と火星は戦争をするのか。小惑星帯はどっちにつくのか、あるいは独立するのか。太陽系での戦争とはどういうものか。まさしく直球のスペースオペラが繰り広げられる。それは陰謀と策謀と議論であり、政治闘争でもあるから舞台劇の様相もあるし、宇宙戦争という映像表現もある世界だ。

しかし、人々は日常に生きている。気候変動と環境汚染、人口爆発の中で苦しむ地球の姿。地球に近いという地の利を活かして開発された月。テラフォーミングが可能だからと移住し、火星を故郷とする火星人の思考、生活。さらには、小惑星帯の様々な生活形態。窮乏するなかで思想が生まれ、行動が生まれてくる。そして、日常は続くのだ。大きな宇宙船、小さな宇宙船、準惑星の内部、巨大宇宙ステーションの内部、ガニメデの表面…。その姿。

もうひとつ、未来の物語、SFとしての「高度な異星文明」の産物プロト分子をめぐる人間たちの欲望と熱望。何に使えるのか、どう使えるのか、果たして「使いこなせるのか」。それは武器になるのか、エネルギーになるのか、救済になるのか。そして、プロト分子を生み出した存在とは? 物語はそこから展開する。

とはいえ、シーズン6まで主要な舞台のほとんどは太陽系内であり、その中での人間と人間の物語である。恋愛もある、友情もある、死もあれば生もある。政治もあれば、精神世界もある。出自による差別もある、心の傷もある。そして、赦しも、救いもある。

なんといっても、主人公が追われたり、殺されそうになるのにもかかわらず、「殺したくない、傷つけたくない、多くの人たちが苦しんだりするのを見たくないし、それを止めたい」という、個人では手に余る欲望・性格・性質の持ち主だからやっかいだ。なのに、そんなジム・ホールデンしか船長としてみんなをまとめられないし、みんなもそんなホールデンだからいろいろあっても最終的には信頼しているし、他の多くの人たちも結果的にそうなる。

まあ、ホールデンの元で戦闘に巻き込まれる登場人物からすると「命、いくつあっても足りない」感じはするだろうが。

とにかく、舞台は23世紀。一部の特権階級を除き、個々人にとってはとても厳しく、辛い人生を送る世界だけれど、でも、人類はすくなくとも太陽系まで生存圏を伸ばした。

できれば、見てみたい。本当の未来の宇宙世紀を。