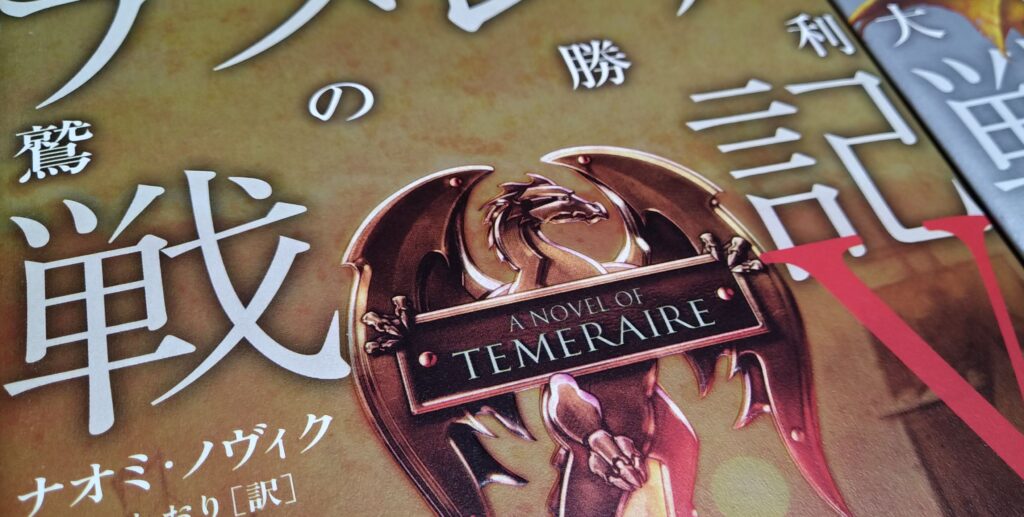

VICTORY OF EAGLES

ナオミ・ノヴィク

2008

19世紀初頭、蒸気機関は誕生したもののまだ帆船の時代。ナポレオンがヨーロッパを席巻しようとしていた時代のおはなし。この物語の世界では、ドラゴンが当たり前に存在し、思考し、話し、人とともに生きている。そんな戦争の時代のひとりの竜とその乗り手の物語。

第1巻でフランス軍から奪った竜の卵から孵ったのは中国皇帝ががフランスのナポレオンに贈呈した特別なドラゴンであった。英国海軍士官のローレンスはその竜に選ばれ、テメレアと名付けて空軍のパイロットとして転籍し、海軍と空軍の違いに戸惑いながらも、テメレアとの絆を深めた。第2巻では、その中国に海路で向かうこととなり、中国の竜事情に加え、中国、フランス、英国の大国間の騒動にも巻き込まれる。そして、第3巻では帰路を陸路でトルコ帝国をまずめざすことになる。ユーラシア大陸を西へ西へ。苦難の旅の物語。さらに第4巻では英国に戻ったものの仲間のドラゴンたちを助けるためにアフリカ大陸に渡ることになり、そこで奴隷制について深く怒りを覚えるテメレアであった。

アフリカ大陸から英国に帰国したテメレアとローレンスの物語は、苦難の幕開けとなる。

前作のとある事情からローレンスとテメレアは離ればなれとなる。そしてここからは、ローレンスの視点の物語から、ローレンスの視点、テメレアの視点と、人とドラゴンのそれぞれの視点から語られることになる。

前作までの長い旅を通じて、ローレンスとテメレアの深い絆はより強固になった。それは、ローレンスの思考や行動を大きく変えるものとなる。もともとローレンスは有力な英国貴族の家に生まれ、本来ならば貴族としての道を選ぶべきであったが、生粋の真面目な性格と「国家に尽くしたい」という強い思い、さらには広い世界を見たいという冒険家的な一面から海軍士官となっていた。真面目で優秀かつ有能な青年士官はその出自もあり出世も早く有力艦の艦長となり、厳格かつ公正な上官として部下にも慕われる存在であった。一方で、貴族議員の父とは奴隷制廃止など政治的姿勢は共通するものの、貴族としてのあり方故に衝突していた。似たもの同士でもある。そんなローレンスが、ドラゴンのテメレアのパートナーとなり、世間的には低く見られる空軍の士官に転籍した。空軍とはドラゴンの軍であり、ドラゴンに選ばれた者がキャプテンパイロットであり、そのほかにはドラゴンに乗ってキャプテンを補佐する者、ドラゴンと人の世話をする者たちで構成される軍である。故に、ドラゴンの側に常に居ることとなり世間一般とは離れた存在になる。キャプテン候補は幼少期から空軍で将来のパイロット候補として訓練を受ける。そこに、海軍から突如キャプテンとなって転籍したのがローレンスである。そりゃあ風当たりも強くなろう。

一方テメレアは生まれついての語学の天才であり、策略家であり、読書家であり、自由を最大の価値と知る、若く正義感あふれる王の風格を持つドラゴンである。他のドラゴンとの関係性、人間社会のありようをまっすぐなまなざしで見続ける。奴隷制を知り、中国でのドラゴンの扱いを知り、野生のドラゴンを知り、国家と法と「基本的人権」を知る。そんなテメレアとのつながりは、ローレンスを少しずつある意味で「解放」していくことになる。それはテメレアも望んだことであったが、それ故に、ローレンスは戦時下の英国軍人、貴族という社会から徐々に乖離してしまう。

その結果が、第五巻の冒頭である。ローレンスとテメレアは離ればなれ。テメレアはひとり苦悩と寂しさの中にある。一方のローレンスもテメレアのことを思いながらも、せいせいと国家が自分に与えた状況を甘んじて受け入れようとしていた。

折しも、そのような状況下、フランスのナポレオン軍が英国本土上陸急襲作戦を開始した。ローレンスの身を案じ、英国への忠誠の意義を失いつつある中でも、自分がいまいる場所である英国を守るため戦いをはじめるキャプテンなきテメレア。キャプテンの任を解かれ、テメレアの未来を案じながら英国にある意味で捨てられたのに英国への忠誠故に奮闘するローレンス。それぞれの絶望的な英国防衛戦争が幕を開けるのだった。

いよいよ「テメレア」戦記である。テメレアの視点の物語描写によって物語は壮大になりアクション感も増し、「戦記」感も増す。ローレンスが悪いわけではないのだが、やはりこのシリーズはテメレアの物語なのだ。それは人間にもうひとつの視点を与える。人間はすぐに「他者」をこしらえる。そして「他者」には自分とは違う思考、行動、心があることを忘れてしまう。しかし、どんなに姿形が違っても、出自が、言葉が違っても、あるいは同じであっても、尊重されるべき存在なのだ。その尊重や尊厳を否定する者や枠組みこそが問題なのだ。テメレアははっきりとそれに気がつきはじめる。そして読者もテメレアの視点に考えさせられるのだ。