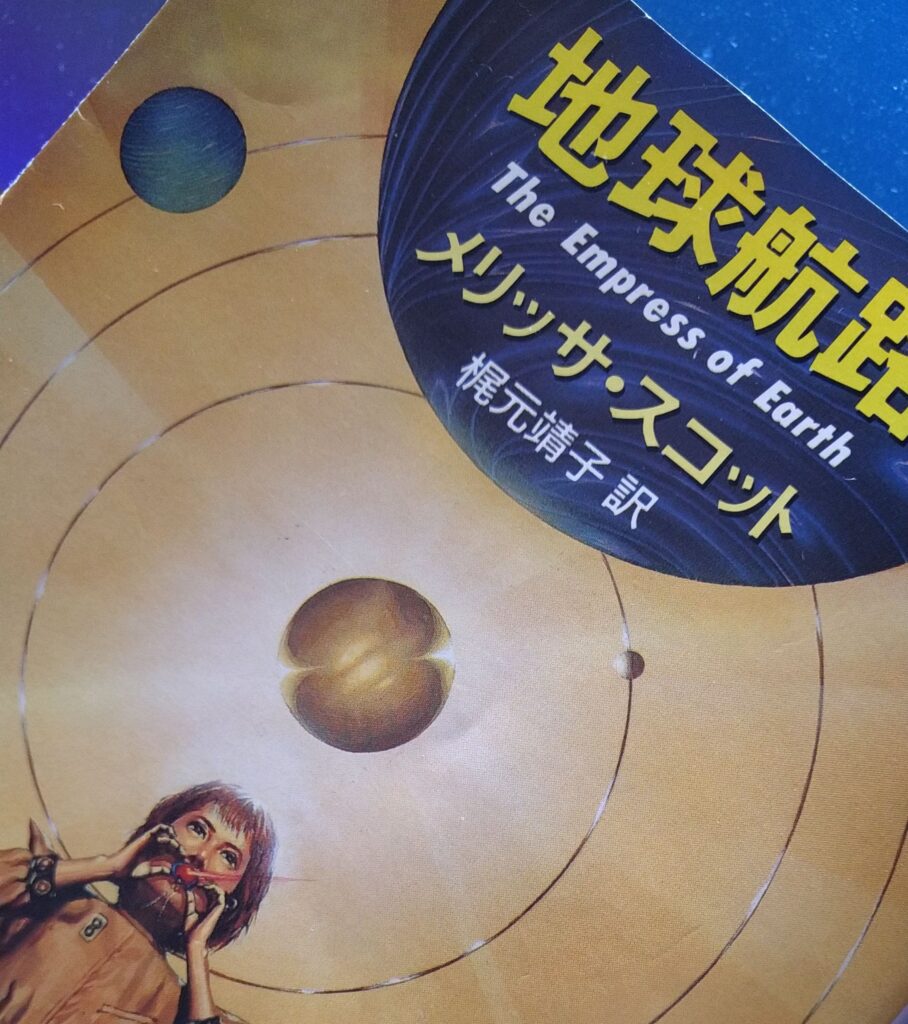

THE EMPRESS OF EARTH

メリッサ・スコット

1987

魔法世界のスペース・オペラ、ファンタジーとスペース・オペラの融合、そんなあり得そうであり得ない世界を構築し、高い能力を持ちながらも人間味あふれる主人公を登場させることで魅力的な物語となった「サイレンス・リー三部作」の第三部である。

男性支配の宇宙で希有な女性魔術師、希有な女性宇宙船パイロット、2人の夫との3人婚と、異例づくしの存在となったサイレンス・リー。しかも新覇王へ大きな貸しもつくり、怖いものなしで、初志貫徹、幻の地球航路に向かうこととなった。同行するのは、ふたりの夫である船長バルサザーとエンジニアのチェイス・マーゴ。それに、サイレンスの魔術の師であり、地球に立つことを人生の望みとしている老魔術師イザンバード。さらにふたりの高貴なる密航者がふたりもいた。サイレンスの地球への旅はひとりにはじまり、3人、4人、そしてついには6人にまで膨れ上がった。

地球。そこは人類居住宇宙から隔絶された世界。忘れ去られた世界でもある。ローズ・ワールド人が地球を含む太陽系を強大な魔術システムである包囲機関で閉鎖し、地球と地球外の人類世界との間のわずかな交易を独占している。

地球。そこは他の人類居住世界とは根本的に異なる世界。コンピュータと機械に依存し、機械をふんだんに使用しており、それにより魔術の使用がとても難しくなっている世界。

なんとか地球にたどり着いたものの、攻撃を受けて宇宙船は故障してしまい、帰還するには修理が必要になってしまう。さらに地球を目指してきた、密航者、イザンバードそれぞれの目的もある。サイレンスたちにとっては地球航路を開放するためには人類居住世界に戻らなければならない。

それぞれの思いを胸に、地球人たちと出会い、最後の戦いがはじまるのである。

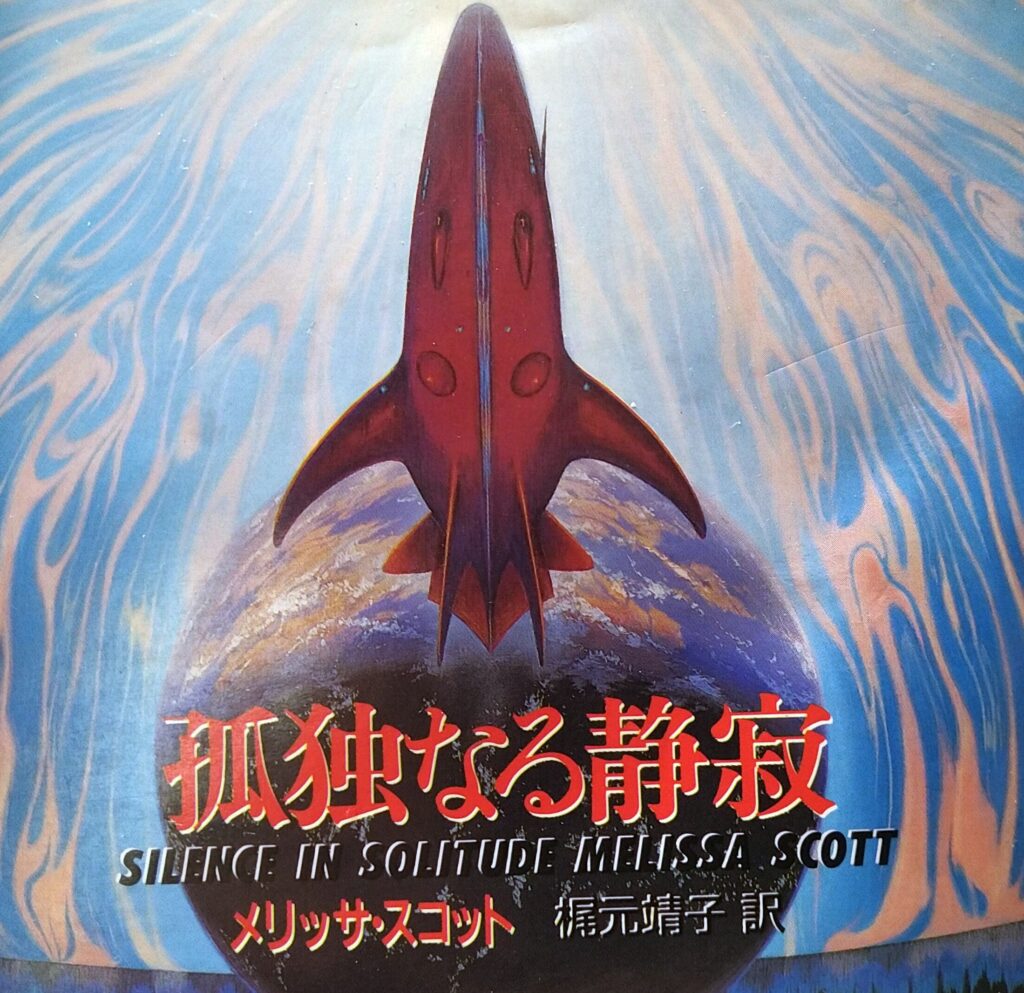

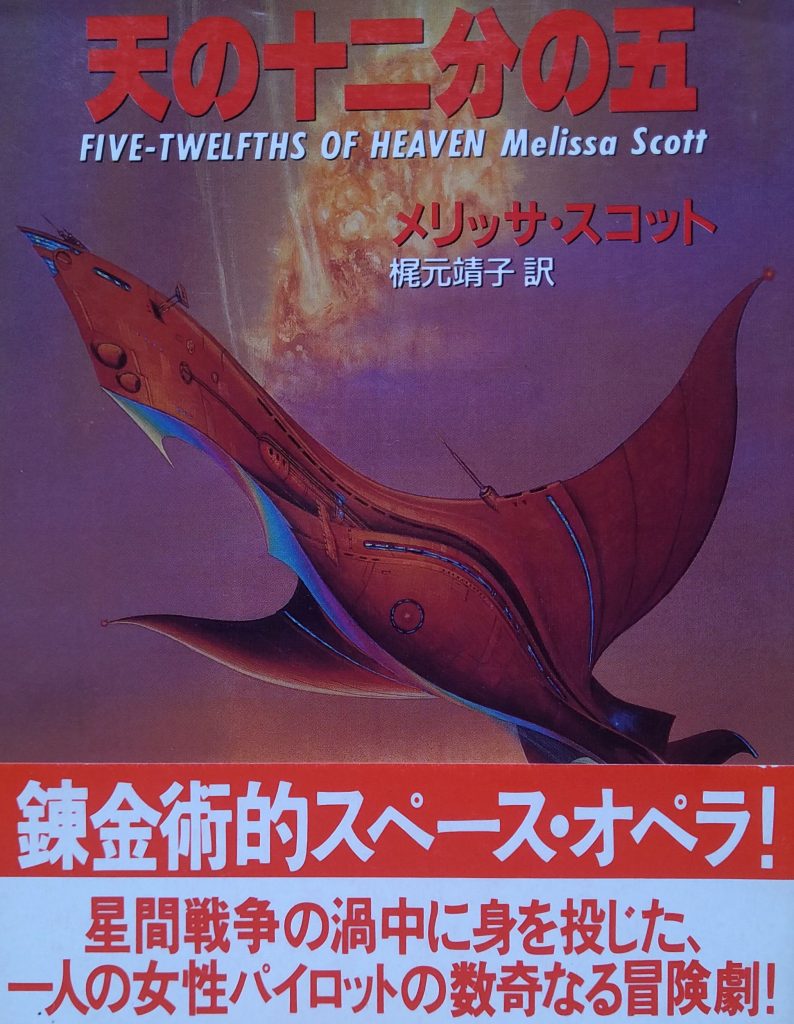

いや、第一部「天の十二分の五」で不思議な魔法世界に戸惑い、第二部「孤独なる静寂」で物語の王道「帝国もの」のような権謀術数に納得し、慣れ親しんだわれらが地球が魔法世界にとっては違和感だらけの世界に感じさせる、そのサイレンスの視点の戸惑いを共有して物語を楽しみ、正統なる大団円に向けて読み進める爽快感。

「魔法世界」というファンタジーを、スペース・オペラに仕立てる構成力のすごさ。

できるもんだね、宇宙活劇と魔法の共存。

もちろん、たいていのスペース・オペラは「科学」ではなかったりする。ワープがあったり、アンシブルがあったり、神のような高次元知性やその敵があったりする。「科学っぽい」何かを導入することで「サイエンス」フィクションにするのだ。それを本作では「魔法」を導入することで似ていてまったく違うものに仕立て上げた。