漫画 星の時計のLiddell (あるいは遅くなったラブレター)

内田善美

1986

内田善美の作品と出会ってからもうまもなく40年になる。「星の時計のLiddell」は大学生時代の後半に出会い、その知性と感性に衝撃を受けた。社会に出て右往左往、好き勝手と言えば好き勝手、風まかせと言えば風まかせ、親には「何をしている人と言えばいいのか?」と問われることしばし、それでもそれなりに生きてきたが、辛いとき、判断に迷うとき、喪ったとき、支えてくれたのがこの作品である。

数年ぶりにページをゆっくりとめくり、そこに1980年代の未来への希望と絶望のないまぜになった世界のありようと「予感」をあらためて見つけ、いまの自分の立ち位置と、ここからの未来と過去の光円錐を思い描くことができた。

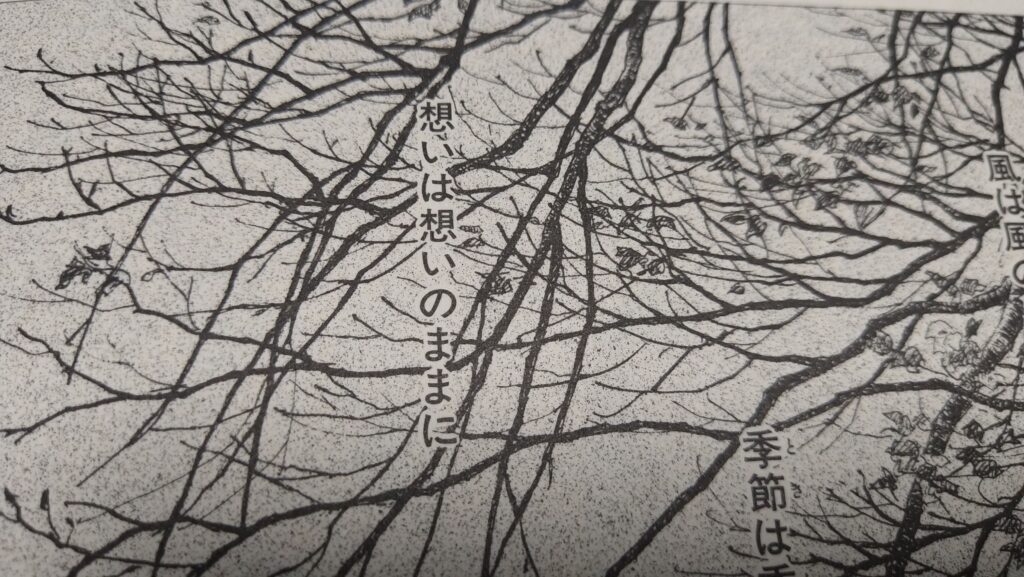

歳を重ねてよいことは、老眼も進み、ゆっくり、じっくり絵を見つめ、ページをめくるようになったことだ。若い頃は絵は全体で把握し、言葉を流し、読みながら、その世界に入り込みつつも自分の頭の中の思考を転がすのに忙しかった気がする。性格的なものだろう。一枚一枚の絵に描かれた風景、情景、表情、動き。絵と絵の間の動き、言葉の間、そういうものを気にするようになった。そうすることで物語にさらなる深みが増し、心に満ちていく気がする。そして気がつく。まだまだこの作品を読めていない、と。

さて、絶盤になり、再版の見通しもない作品故、ネットではあらすじが紹介され、おおまかなことは書かれている。一言で言えば、幽霊になった男と、幽霊になった友が幽霊になるまでを見つめる、心に穴の空いた男の話である。舞台は1980年代初頭。レーガンが暗殺されかけ、スペースシャトルが2回目のフライトを行なうそんな時代。風と湖の町シカゴにユーリ・ウラジーミルが2年ぶりに帰ってくる。親友のヒューと再会し、ヒューが時折睡眠中に呼吸も心臓も動いていないことに気がつく。ヒューは夢を見ているだけだという。古いヴィクトリアンハウスとそこにいる少女、金木犀、バラ園。ヒューの「夢」が気がかりになり調べ始めるユーリ。シカゴで少し変わった知的なグループと出会い、彼らとの会話をくり返す。人間のありよう、世界のありよう、この先の未来と人類のありよう。人口増加、戦争、自然破壊、人間の欲望と適応能力、不安と悲しみ。それはユーリの探している答えの方向ではなかったが、にいくつもの示唆を与えてくれる。やがてヒューは「夢」の「家」を探して全米を旅することを決める。ユーリは黙ってそれに同行する。ふたりの旅がはじまる。そして「家」が見つかり…。

帝政ロシアの時代にロシアを離れた旧ロシア貴族の孫であるユーリは、心の中に「存在しないロシアという故郷」をはじめから喪っていた。喪失感だけをかかえて生きていた。人と深く関わらず、心の赴くまま、知的好奇心のままに世界を旅して生きてきたユーリが、はじめて深く人と関わり、友としたヒュー。ユーリにはヒューの心の動き、ありようはずっと分からずにいた。それ故にユーリはヒューに惹かれたのだろうか。ヒューが見ていた先、それは時空のはるか遠くにあったのだ。

21世紀、人口まもなく80億人のいまとなって読めば、いくつかの内容的な粗も出てくる。たとえば日本語ネイティブの脳と非日本語ネイティブの脳では音の捉え方が違うとかいう記述はあるが、確かに80年代にはそういう学者がいたし、ブームがあった。作者がそれを採用したとしても何も問題はないだろう。

一方で、後半に向かって示唆される人類と地球の行き詰まり感についての登場人物の議論は形而上的ではあるが今日においても必要な議論だと思う。当時から言われたことだが、40年経って、この作者の問いかけはますます重要だ。

もちろん、本作はファンタジーである。なにより登場人物が幽霊になるのだから。それでも時代を反映し、先読みし、希望と絶望を内に秘めながらも、一枚一枚の絵に込められた思いと願いの美しさは深く心を打つ。

物語の最後の方で、この「家」ヴィクトリアンハウスに暮らしていた老婦人が初対面のユーリ対し「この世のものの美しさをみんな愛することができた私どものために…、私どもはこの世のものでないものさえも愛することができました。あなたは父の幸福な生涯を真に幸福なものにしてくださいましたわ。父はあなたにお会いできたのですもの」と語る。

家が見せてくれた美しい夢=幽霊と、その幽霊が待ち望んでいたウラジーミルの訪問。こうして夢は結実する。

私は、この老婦人の台詞を内田善美に対して言いたい。もちろん、この作品だけがすべてではないが、この作品があったからこそ、私は私の内側の醜さを自覚し、世界を美しく見るための目を養い、これまで心折れずに生きてこれたのだと。自分が幸福であるための鍵のようなものがこの作品の中に込められていたのだと。

40年近く遅くなったけれども、内田善美氏と、内田善美作品を教えてくれた友人には感謝しても感謝しきれない。ありがとう。私が死ぬまでずっと感謝しています。