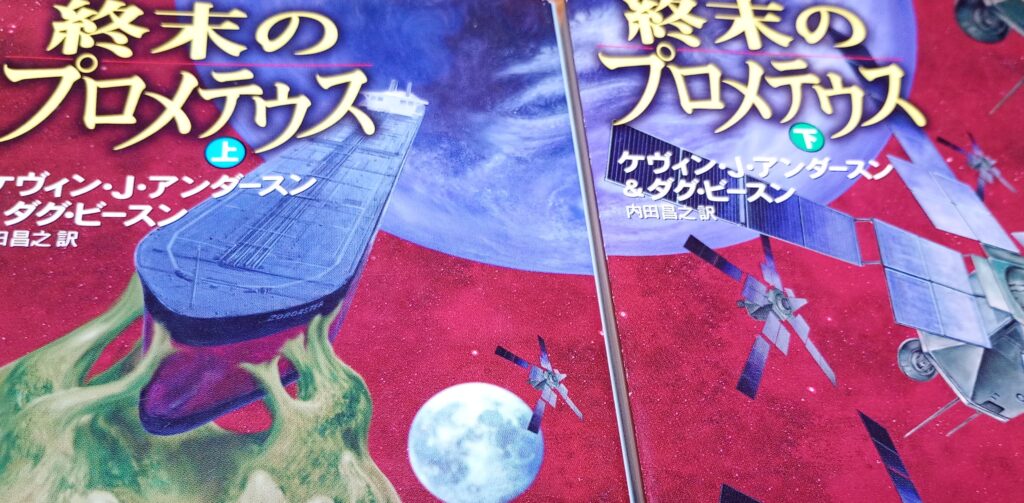

ILL WIND

ケヴィン・J・アンダースン、ダグ・ビースン

1995

大型タンカー座礁による原油流出事故といえば、1989年のバルディーズ号事故がまっさきに上げられる。アラスカ湾沖で発生し、世界中に衝撃を与えた。この事故をきっかけにバルディーズ原則がCERESによって打ち立てられ、企業・団体等における環境保全順守事項の基礎として知られるようになる。すなわち、生活圏の保護、天然資源の持続可能な活用、廃棄物の処理と削減、エネルギーの賢明な利用、リスク削減、安全な商品やサービスの提供、損害賠償、情報公開、環境担当役員及び管理者の設置、評価と年次監査である。

日本では、1997年のナホトカ号事故が日本海側の福井県の海岸を汚染したことでよく知られている。その後も世界各地ではタンカー座礁、沈没事故が起きている。そのたびに、海洋環境は悪化し、多くの生物や生態系に影響を与えている。

本書では、サンフランシスコ湾近くで大型タンカー・ゾロアスター号がゴールデンゲートブリッジにぶつかり、大量の原油を流出させてしまう。この解決策に、まだ承認されていない原油を分解する細菌プロメテウスの投入が強行される。それは文明の崩壊のはじまりとなってしまった。当初は原油のオクタンのみを分解するとしていたが、実際には炭化水素の多くを分解し、なおかつ、驚異的なスピードで拡散していったのである。アメリカから世界へ。ガソリン、ほとんどのプラスチック製品などがプロメテウスによって分解されていった。そして20世紀にはじまった「石油文明」が終わりを告げた。

自動車も、飛行機も、アスファルトも、プラスチック容器もない。あらゆる電子機器も、生活用品も、病院も、食品企業も、日常生活のあらゆるところで、いかに石油製品に依存していることか。そのすべてが使えなくなってしまう。電気もない。音楽さえ流せない。

馬と、木と、陶器と、鉄の時代への逆行がはじまったのだ。

タンカーの船長、乗組員、事故の原因を招いた人物、石油企業の役員、危機管理対応のスタッフ、環境活動家、米軍の基地司令、戦闘機乗り、開発した石油企業の研究者、出世欲にとりつかれた元研究者、監査のために派遣された科学者、衛星軌道上から太陽エネルギーを電力に変えるための実験を繰り返す研究チーム、自動車保険会社のスタッフ…。さまざまな登場人物の視点から物語が展開する「破滅SF」である。

この種の作品は、SFのジャンル的に扱われるものと、現代に実際に起きる可能性のある社会、経済、パニック小説的に扱われるものがあり、おそらくその境界は明確ではない。明確ではないのだが、日本では読者層の違いとして現れたりする。いわくSFだったら読まないけれど、現代パニック小説なら読む、あるいはその逆といった具合である。出版社の傾向にもよるだろう。ハヤカワや創元からSFとして出されていたら、SFだし、新潮社や講談社からだされていたら一般的な「小説」の範疇に含まれてSFと思わずに読むだろう。印象は大事だ。

さて、発表されたのは1995年で翻訳出版は1998年と割とすばやく出されている。この作者たちの作品が比較的売れているというのもあるだろうし、テーマとしても1997年のナホトカ号事故などもあるし、このころは、遺伝子組み換え技術が商業的になりはじめて、バイオテクノロジーについて関心が高まっていた時期でもあったので、そういうこともあるのかもしれない。

実際のところ、原油流出事故のようなことはその後も起きていたし、これからも起きる可能性はある。また、本作品では暴れ回った細菌のプロメテウスだが、現実の世界では、原油を分解するために必要な他の栄養素の問題や環境要因によってその分解性能、すなわち細菌の増殖は大きく左右される。それでもバイオレメディエーションは現実には一定の効果を上げており、メリットとともに、使用や分解物による他の生物や生物群、生態系への影響もデメリットやリスクとして指摘されている。

本書のような世界的なバイオハザードが起きることは極めてまれではあるが、例えばNITE(製品評価技術基盤機構)では、バイオレメディエーションのデメリットとして、

・浄化に時間がかかる(浄化期間の不確定さ)。

・高濃度汚染には不向き。

・複数の汚染物質が含まれる場合の浄化が難しい。

・浄化の過程で、有害な物質が生成する可能性がある。

・環境中での微生物利用に対する社会的受容性の低さ(安全性への不安)。

(https://www.nite.go.jp/nbrc/safety/bioremediation.html)

を上げているように、社会的受容性は低く、バイオハザードはいつも心配されている。それに対しては、ていねいな検証と情報公開が必要だろう。

おっと、話がずれてきた。

作品に戻ると、単純に「石油製品が世界から一掃されたら」どうなるの、という話である。新型コロナウイルス感染症パンデミックで「世界が急に一変する」ことを経験した21世紀前半、具体的な想像ができておもしろいのではなかろうか。

未来の、次の世界的パニックに備えるためにも。