THE WAR WE LOVED TO PLAY

小林信彦

1986

久々に読み返していたらウクライナにロシアが侵攻をはじめてしまった2022年2月。喜劇なのに笑えないなと、だからこそこれは小林の純文学的傑作だなと改めて思った。

再読のきっかけは、先日「暮らしのファシズム 戦争は「新しい生活様式」の顔をしてやってきた」(大塚英一、2021)を読んだからである。大塚は、1940年からの大政翼賛体制の中で、のちに「暮らしの手帖」を興す花森安治や、転向者である太宰治、詩人尾崎喜八などを追いかけながら、「新しい日常」「ていねいな暮らし」をディレクションしてきた文化人たちの危うさを評していた。まだ未読だが、大塚には「大政翼賛会のメディアミックス―「翼賛一家」と参加するファシズム」(2018)という前著がある。それについては、「暮らしのファシズム」でも、マンガ設定として「翼賛一家」が二次創作を前提としたメディアミックスによる参加型誘導装置だったことが触れられている。

これを読んで、そういえば小林信彦が書いていたなと思い出した次第。

第二次世界大戦が終わったのは1945年8月。それから41年後に小林信彦が書き下ろした小説「ぼくたちの好きな戦争」である。執筆中と思われる1985年前後は日本では中曽根康弘が首相、アメリカではロナルド・レーガンが大統領という今日の日米の軍事関係を形成する上で重要な時期であった。日本はバブル経済で絶好調、中曽根とレーガンを「ロン・ヤス関係」とあたかも対等かのようにうそぶき、国土を「不沈空母」と例えて日本の軍事増強を正当化した(のちに中曽根はそう言っていないと話す)。つまり、日本は敗戦後、高度成長期を過ぎ、「追いつき追い越せ」から「世界のトップに並んだ」ぐらいな浮かれ具合にあったのである。

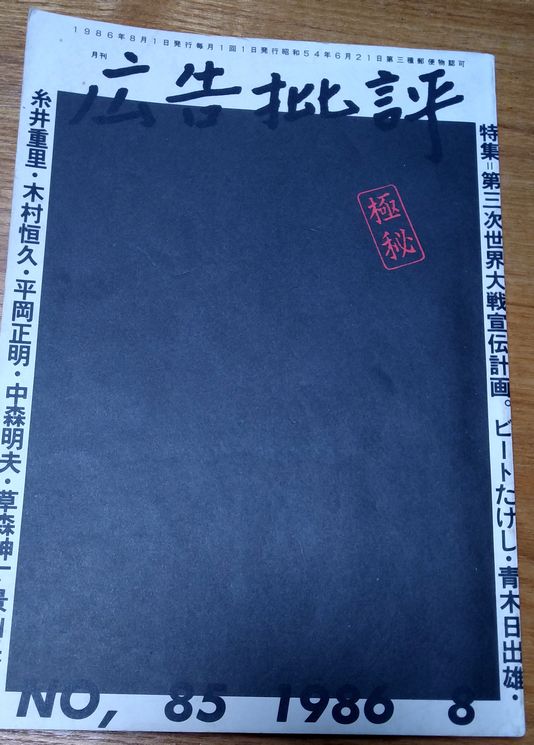

冷戦の対象であるソ連は混乱し、当時はまだ眠れる獅子のままであった中国は道を選びかねていた時代。「戦争」について当事者的ではない形で語られる時代でもあった。たとえば、本書「ぼくたちの好きな戦争」が出版された直後、広告雑誌「広告批評」は1986年8月号で「特集 第三次世界大戦宣伝計画」を出し、表紙を黒塗りにしてみせた。

広告会社とコピーライターなど広告クリエイターが花形の時代である。

そんな時代、テレビマンでもあった小林信彦がずっと温めていた戦時を「楽しんでいた」姿を喜劇として描く作品が本書なのである。主人公は東京の下町で代々和菓子屋を営む秋間一家。「家業」を継いだ秋間大介と病弱な息子の誠、大介の弟で売れない画家の公次、その弟で喜劇役者をやっている史郎。舞台は1940年から1945年まで。公次は食うために書いた風刺画が「大政翼賛会」に認められていく。史郎は海外慰問団に入り、東南アジアで前線を楽しみ、そして招集されて前線に立つ。作者小林信彦を反映した誠は戦争という日常の中でのささいなできごとに翻弄される。

戦争前半は戦争にのめりこみ浮かれ楽しみ喜んでいた人たちがいたのである。

なぜそのことを書かないのか、戦後の「悲惨な戦争文学」に抜けている視点、人間の欲望や本質といったところを喜劇の形でえぐりだしたい、そういう作者としての思いがこの小説となっている。もうひとつ、この小説にはしかけがある。

P・K・ディックは天才である。小説「高い城の男」(1962)は、枢軸国日独がアメリカに勝ち、アメリカを東西に分断した社会を描き衝撃を与えた。日本では1965年に一度翻訳され、1984年にハヤカワSF文庫で再度翻訳され、折からのSFブーム、ディックブーム、「1984」ブームの中でヒットした。連続ドラマにもなっている。

この設定は最近もSF小説の「ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン」(ピーター・トライアス,2016)で使われている。本書「ぼくたちの好きな戦争」でも第4章、第6章の「虚構」で軍事輸送船に乗っている売れないラジオ作家のシナリオとしてアメリカが負け、アメリカに駐留する日本軍のふるまいを、本編と対照させながら描いている。もちろん、作品末の参考資料リストには「高い城の男」が明示されている。付録についていた扇田昭彦との対談「笑いと仕掛けで描く戦争」でも、このことについて触れており、「つまり、過去の物語で終わりたくないという気持ちです。これは、現在と未来についての物語でもあるわけです」と本作の構成について語る。日米を二極としてこの戦争を書く上での落としどころが必要だったのかもしれない。

戦争を悲惨に書かないのは難しい。いや、もちろん、本作でも戦争は十分に悲惨だ。肉体は焼け、ばらばらになり、腐敗し、白く浮く。どんなに喜劇的状況でも起きた現象は凄惨である。そこに笑いをねじこんで来る小林の迫力を感じる。

この作品の登場人物の中でもっとも戦争を楽しんでいたのは風刺画作家となり、大政翼賛会の報道関係者の中でも特権的地位を与えられ、航空機を自由に手配できた公次である。「家」と「家長」に反発し、古い因習をことさらに嫌った公次は、風刺画家として戦争を鼓舞する側に回り、バリ島など各地で優雅な日々を過ごしていた。戦争が押し詰まると日本で戦争鼓舞の雑誌編集長となり大本営司令部にも出入りし、情報をつかみ、暮らしに不平不満はなかった。そして敗戦が決定的になると、彼は戦犯から逃れることと、戦後に「何が流行するか」を考え始めるのであった。

きっとそういう人たちが、戦中戦後にもいたのだろう。

本書が書かれてから35年が過ぎた。第三次世界大戦はすくなくとも昨年までは起きていなかった。

2022年が、第三次世界大戦の幕開けとならないよう、戦争を止めろと声を出すほかない。

どんな喜劇的状況でも、戦争は悲惨すぎるのだ。

ここ数日のtwitter投稿、漫画家のとり・みき氏はこうつぶやく「戦争はギャグの切れも受けも悪くなるから嫌いだ。戦争反対」

戦争反対。