吉田秋生

1994

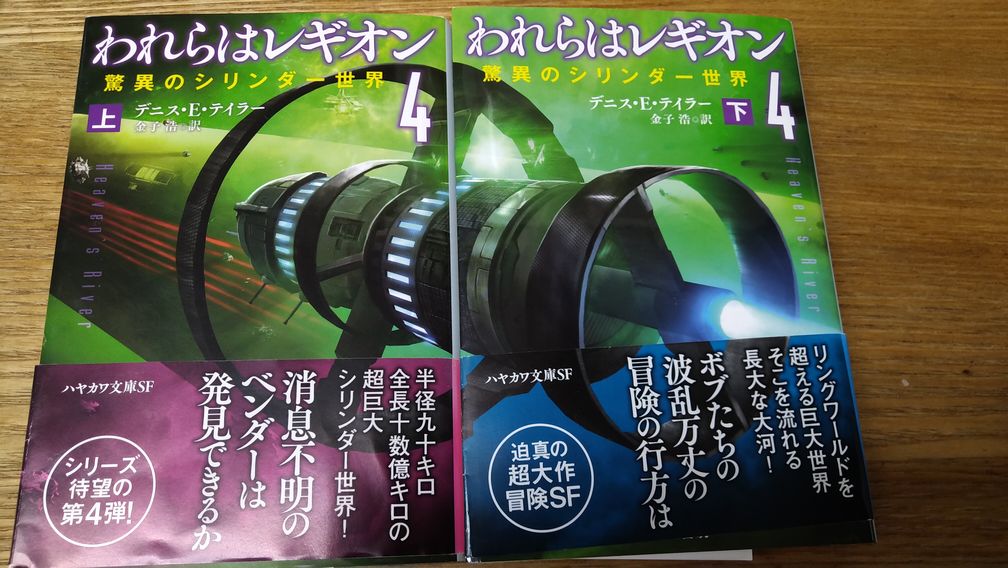

吉田秋生の作品の中で現在までもっとも長編となる作品が「BANANA FISH」である。小学館の「別冊少女コミック」(別コミ)で1985年5月から1994年4月までほぼ9年間にわたり途中休みをはさみながら連載され、単行本は1987年1月に1巻、1994年10月に最終刊の19巻が発行されている。この頃、吉田秋生は、マガジンハウス社の女性誌「Hanako」に月1でオールカラー見開きの「ハナコ月記」を連載していた。また、白泉社の少女漫画誌「LaLa」では「櫻の園」も執筆、連載している。

「ハナコ月記」は身の回りエッセイ的な作品で、それまでの短編作品などにみられる生活感の中のユーモアが前面にでている肩の力の抜けた作品となっている。バブル経済の中での若い新婚夫婦と友人の日常というテーマで、関越自動車道がスキー場から都内までスキー客のために下り線が完全に渋滞したできごとなどが実体験をベースに語られている。

一方、少し若年層向きの雑誌に書かれた「櫻の園」は、舞台は女子高で「桜の園」を演じる演劇部の少女たちの群像劇。こちらも、それまでの吉田秋生の作品群から決して遠く離れているわけではなく笑いを抑え情感豊かでシリアスな作品に仕上げている。

吉田秋生はそれまで主に「別コミ」中心に執筆活動を行なっていたが、「BANANA FISH」の直前には、同じ小学館でもよりマニアックな作者、作品の多い「プチフラワー」で「河よりも長くゆるやかに」を執筆している。「別コミ」も個性的な作品が多かったが「プチフラワー」はややSF・ファンタジー系作品が多く、当時住み分けのはっきりしていた男女各漫画誌の中では男性読者もひきつける力をもっていた。

「河よりも長くゆるやかに」のあと、古巣の「別コミ」で連載をはじめたのが「BANANA FISH」である。

話を本筋に行く前に、いつものように極私的感想から。「BANANA FISH」連載開始の頃は、大学生で少女漫画の多様な世界に再没入しはじめた時期であった。それより以前から好きだった萩尾望都、竹宮恵子、清原なつの、わかつきめぐみ、一条ゆかりといった作品群から、「花とゆめ」「ぶーけ」「プチフラワー」に連載を持つような作者たちに出会った頃である。吉田秋生も単行本の「「河よりも長くゆるやかに」を皮切りに、当時出ていた一通りは読んでいたが、「別コミ」には手を出していなかったのと、単行本が大学卒業、就職時期にかかっていたこともあり第1巻はやや遅れて入手していた。その後も、バブル期の仕事の繁忙、退社、流浪期間、フリーター、就職してふたたびの繁忙、転居に次ぐ転居といった具合で、ほとんどは単行本発行すぐに手に入れていたが、いくつかは版を重ねた後に手にしている。そういったわけで、初読はとぎれとぎれの印象しかなく、単行本が全巻そろってから何回かゆっくり読み直してようやく全体像をつかんだという感じであった。

このたび実に久しぶりに読み返し、自分自身の時の流れを思い返すことにもなった。

私は、まだ、生きている。

それでは本題に入ろう。

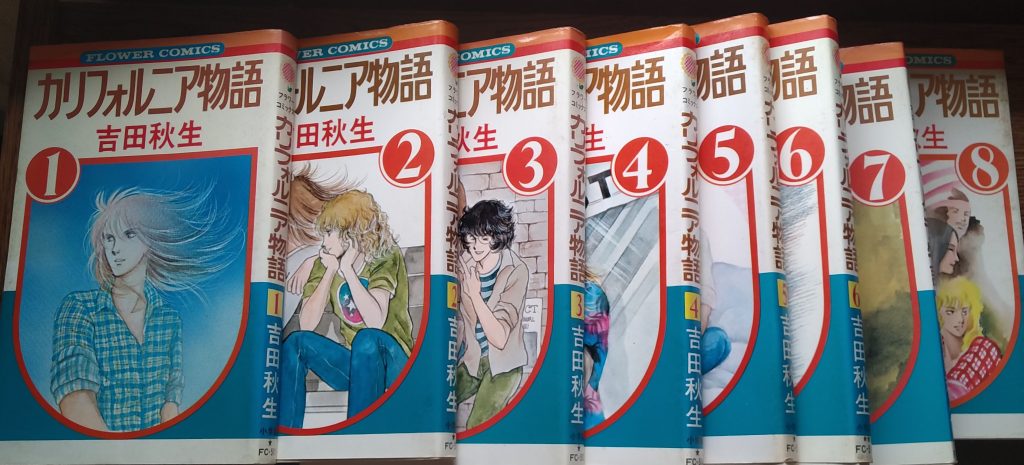

舞台は主にニューヨークの下町。「カリフォルニア物語」と同じであり、同様に社会からはみ出てしまった人たちが主人公である。ただ「カリフォルニア物語」と決定的に違うのは物語の背景、設定であり、その結果生まれる暴力に満ちた世界だ。

有名な作品であるからあらすじもいらないだろうが、おおまかに触れておくと、ベトナム戦争末期、本国帰還をまつばかりの舞台でひとりの兵士が突然銃を乱射し、仲間の多くを殺してしまう。生き残ったひとりは帰還後フリーのジャーナリストになり、その「事件」を心の片隅に置いていた。1985年ニューヨーク、ストリートキッズの日常を取材しようともくろむ日本人のカメラマン伊部とそのアシスタントとして同行してきた大学生・奥村英二は、白人系が多いグループのリーダー、アッシュと引き合わされる。

その直後、その場所が襲撃を受け、英二はアッシュとともに逃走をはじめることになる。これがアッシュと英二のふたり約2年に渡る激動の日々の始まりであった。あらゆることに天才的で絶対的なリーダーの素養を持つアッシュと、アスリートとしての将来を絶たれ息苦しい日本から息抜きのようにやってきた英二、まったく異なる生活・文化背景を持つふたりは、お互いの中に自らが「持ち得ない」ものをみる。それはふたりにとっての「救済」となるものだった。

物語は「バナナフィッシュ」という謎の言葉と薬物、いくつかの事件を皮切りに、血なまぐさい展開をみせる。他のストリートキッズとの抗争、アッシュを自らの後継者かつ隷属者として「創ろうとした」マフィアのボスとの闘い、アッシュは生きるために、そして英二を守るためにひたすら襲いかかる者たち、敵対する者たちを殺し続ける運命となる。

英二もまた、別の形でアッシュを守ろうとする。

本筋だけ読めば、ドラッグと暴力、権力者の支配欲、それに立ち向かうジャーナリストと影を負ったヒーローのサスペンスストーリーである。この本筋は、時を経て同じ世界線を描いた「YASHA 夜叉」「イヴの眠り」が書かれており、こちらは近未来SF色の強い作品となる。

「BANANA FISH」は、吉野秋生の代表作といっていいが、注目したいのは初長編「カリフォルニア物語」との相似性だ。

同じニューヨークを舞台とするが主人公ヒースは故郷のカリフォルニアで親子関係に悩んでいた。厳格な父親は自分を支配しようとしているとしか考えられない。兄とは異母兄弟、母なしで育つ点はアッシュと同じである。ヒースは地元でのできごとがきっかけでニューヨークの下町で暮らす。アッシュもまた、故郷に住むことができなくなり、ニューヨークが彼の地となる。ヒースは兄に反発するがコンプレックスも持つ。そして兄の死と、親しく弟のように接していたイーヴの非業の死。アッシュもまた、異母兄の存在が大きく、その死が苦しみとなる。そして、アッシュを守ろうとして死んだスキッパーや親友の死はアッシュを追い詰めてしまう。

「カリフォルニア物語」のヒースと「BANANA FISH」のアッシュの違いは、その「できごと」の性質だ。アッシュは幼い頃から大人から性的虐待を受け続けた過去を持ち、ストリートキッズのリーダーとして恐れられ、尊敬されてはいても、無償の愛を受けること、感じることのない生を過ごしてきた。少なくともヒースには、ニューヨークでの良くも悪くも日常があり、その中でさらなる心の傷も受けるが周りの人間関係から癒やしも受けることができた。それは「救済」と呼べるほどのものではないが生きていくための心の置きどころとなる。

しかし、英二と会うまでのアッシュにはそのような「癒やし」や「心の置きどころ」の余地はなく、だからこそアッシュは彼に対し無知と無垢な故に対等な他者として接することができた英二に惹かれ、救済を得ることができた。アッシュが英二から救済を得た理由はただひとつ、英二もまたアッシュから救済を得ていたからである。奇跡的な無償の愛とでも言えようか。

この関係性があるからこそ、客観的に見れば「冷酷な殺人マシーン」であるアッシュのそれこそ暴力に次ぐ暴力の物語が人を引きつけ、美しく昇華する。

「カリフォルニア物語」ではヒースが自らの成長のために旅立ち幕を閉じた。残された者たちに予感だけを残して。

「BANANA FISH」ではアッシュが真の救済を得ることで幕を閉じる。それ以外の終わり方はとれなかっただろう。リアルタイムの読者もまた物語がどこに向かっているのかを悟っていたことを著者が番外編のあとがきで匂わせている。それほどまでに完結した物語だったのだ。

もちろん長い物語にはアッシュの天敵であり、アッシュに激しい愛憎をみせるマフィアのボス・ゴルツィネ、アッシュの家庭教師でもあったブランカ、英二に「なれなかった自分」をみるユエルン、アッシュに惹かれるがアッシュとの闘いを望むシン、苦悩を抱えた親友のショーター、観察者であり当事者でもあるジャーナリストのマックスなど彼らの視点で語られる物語があり、読む者をひきつけて止まないのである。

吉田秋生は主人公の周りの人たちを描くのが実にうまい。漫画という絵と文字とコマ割りが生み出すコンテキストを使いこなしているのだ。

周りの人たちを書くのがうまいということは、番外編、サイドストーリーである短編がたまらなく魅力的になる。それらサイドストーリーは、本編を補完し、本編を読んだ者のみに与えられるご褒美のようなものである。

幸いにして、「BANANA FISH」には単行本19巻の後半と別冊である「PRIVATE OPINION」としてご褒美が出されている。伊部と英二の物語、ブランカとアッシュの出会い、そして、英二とシンのその後も描かれる。

シンについては、「YASHA 夜叉」でさらにその後があるのだが、それはまた別のお話…。

実は「BANANA FSH」には「恋愛」の要素はほとんどない。強いて言えばジャーナリストのマックス・ロボと離婚調停中の妻の関係、ストリートキッズのお目付役のような刑事のチャーリーとショーターの姉の関係があるくらいである。いびつな「恋心」としてはゴルツィネのアッシュに対する執着がある。アッシュは自分の「モノ」でありアッシュがどれほどゴルツィネを忌み嫌っていても、ゴルツィネは最終的にアッシュが自分のいいなりになると信じて疑わない。アッシュはゴルツィネにとって理想の自分であり、自分の投影であり、アッシュに真の自由意志があるとは思っていないのだ。支配欲、独占欲の対象である。マフィアのボスとしてのふるまいであるから物語的には「ふつう」に見えてしまうのだが、登場人物たちの中でもっとも性格的にゆがんだ人物だろう。

恋愛を持ち込まないことで、この物語は人間の善なる姿と悪なる姿を純化して読者のつきつめる。

物語の軸はアッシュと英二、アッシュとゴルツィネにある。美しい物語として前者を読むか、悪夢の物語として後者を読むか、すくなくとも2回はくり返して読んで欲しい作品である。