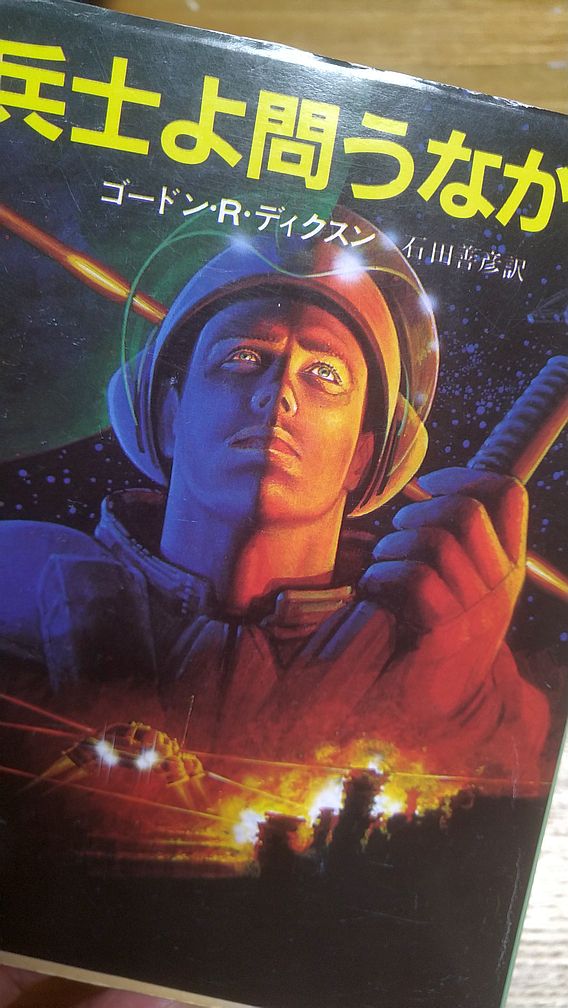

SOLDIER,NOT ASK

ゴードン・R・ディクスン

1967

1965年のヒューゴー賞中短編部門受賞作を長編化したもので、「ドルセイ」「ドルセイへの道」に続くチャイルド・サイクルシリーズの1冊である。日本では文庫化が1985年である。1965年の長編賞はフリッツ・ライバーの「放浪惑星」、フランク・ハーバードの「デューン砂の惑星」が1966年である。

チャイルド・サイクルシリーズは、人類が種として成長する過程を、その転換点となる個人に焦点を当てて描こうとした作品群であり、端的に言えば、宇宙時代を迎えて人類はいくつかの特殊な性質をもつ集団に分化していった。戦闘的要素に特化したドルセイ、個人が全体として信仰にゆだねる友邦世界、形而上学にすぐれた異邦世界など、それら政治・社会・文化の分離に対し、旧地球では旧来の人類が存在していた。このシリーズでは、これら別々の道を歩んでいる人類が再統合し、さらなる進化をめざすという道を描こうとしたようである。

そして、本書「兵士よ問うなかれ」はもっともそのことについてはっきり書かれている作品と言える。

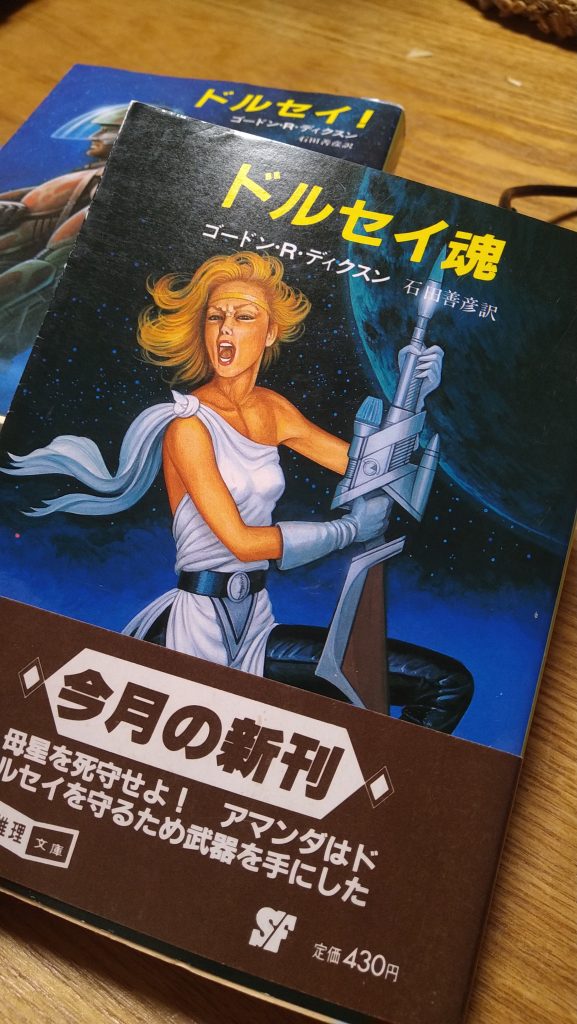

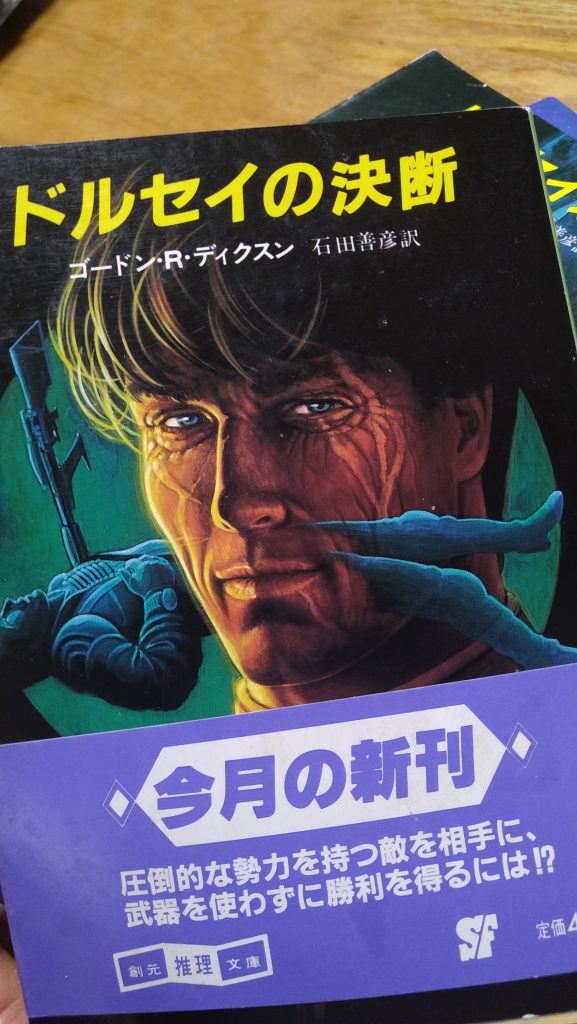

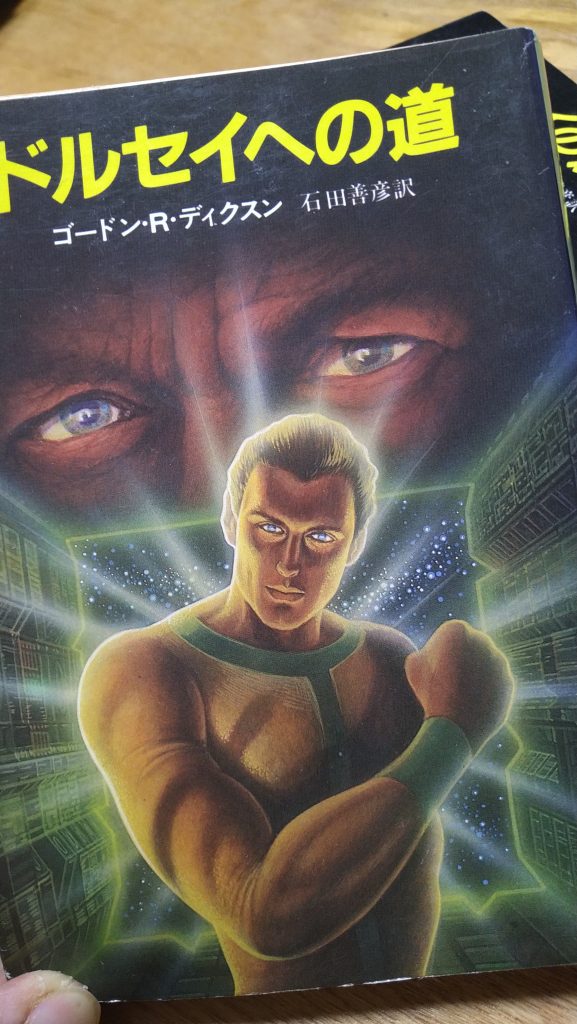

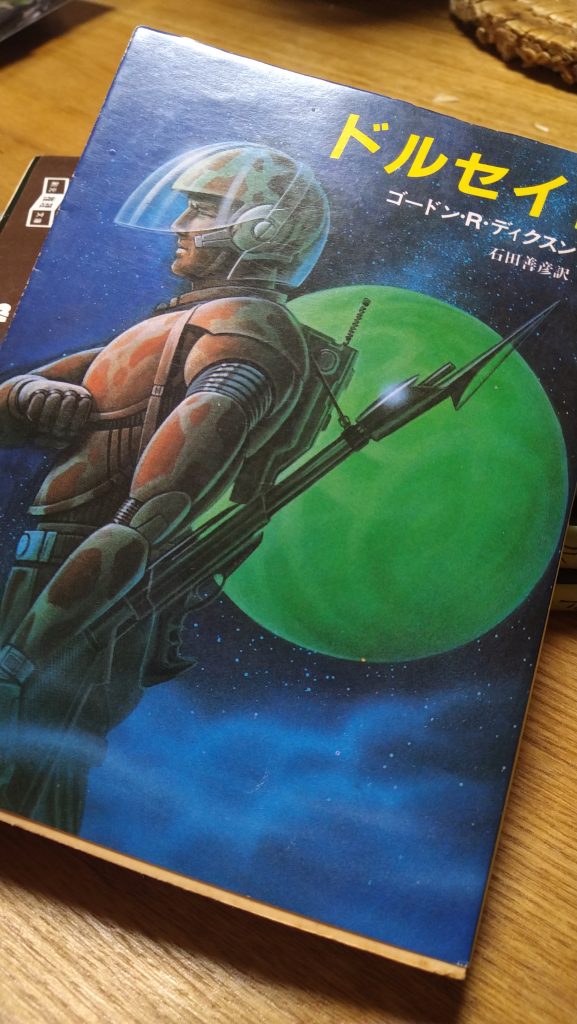

日本では、先にイラストレイテッドSFとして外伝的な「ドルセイ魂」「ドルセイの決断」が翻訳され、その後、本編である「ドルセイ!」「ドルセイへの道」が翻訳、この「兵士よ問うなかれ」はそれらに続いて翻訳された。訳者あとがきを読む限り、この後も刊行予定が決まっており、おそらくは翻訳に入っていただろうが、残念ながら本書が日本では最後の訳出となってしまった。

さて、SF世界では、アシモフの「ファウンデーション」やハーバードの「デューン」を例に出すまでもなく作者によるひとつの未来史が描かれることが多い。チャイルド・サイクルシリーズも、ある意味では「未来史」なのだが、作者のディクスンは未来史としては捉えておらず、人類のありよう、哲学的志向性のようなものを書きたかったようである。とはいえ、「ファウンデーション」で「歴史心理学」が出てくるように、本シリーズでも「個体発生学」という形而上学的分析が出てくる。特定の個人が人類の成長上の焦点になることが分析されるのである。

本書では、それはタム・オリンである。地球人で幼い頃「破滅」の精神を植え付けられ、それに反発するようにすべての管理や支配から逃れるために努力して星間ニュースサービスのニュースマン・ギルドに入ることが認められた若者。しかし、その入社(?)直前に妹と訪れた「最終百科事典」見学コースで、最終百科事典を完成させ運営する可能性を持つ特殊能力の持ち主であることが発覚。タム・オリンは、「最終百科事典」プロジェクトに縛り付けられることを嫌い、世界で最も自由になる可能性の高いニュースマン・ギルドで高い地位を得ることを望む。そのためには幾多のスクープが必要である。そのためにタム・オリンは戦場に取材に向かう。そして、ある出来事を経て、彼はただの取材者から、信仰に裏付けられた「友邦世界」を絶滅させるために自らの能力を発揮するおそるべき復讐者に変わっていくのであった。

本書のエピソードは、「ドルセイ!」や「ドルセイの決断」「ドルセイ魂」で語られたいくつかのエピソードのサイドストーリーとなり、前作をより深く理解するしかけになっている。その点では、本書が翻訳された中では一番おもしろい。

同時に、それぞれの作品で語られた主題が本書でもくり返される。

ドルセイ人では、それは、

最小の人的被害で最大の効果を上げること。

死よりもドルセイ人としての名誉を守ること。

だったと理解しているが、宇宙に出て分離したそれぞれの文化でも同じような志向性がみられるのだ。

言い換えると、

最小の人的被害で最大の効果を上げること。

死よりも人類としての名誉・尊厳・発展を守ること。

といった感じだろうか。

アメリカン・ヒーローの原点といったところかも知れない。

信念に基づく自己犠牲は美しい。

しかし、それほど美しいものなのだろうか。その行為はやむにやまれぬものであり、二項対立の中で解決できない矛盾を抱えてしまった結果なのではないだろうか。そうして、そうならないように努力することが、なにより大切なのではないか。

半世紀以上前に書かれた作品を読みながら、「人類、成長しねーなー」と思い、戦争を止めるのに「戦争反対」とささやくしかできない自分を悔しがるのであった。

(2022.4.3)