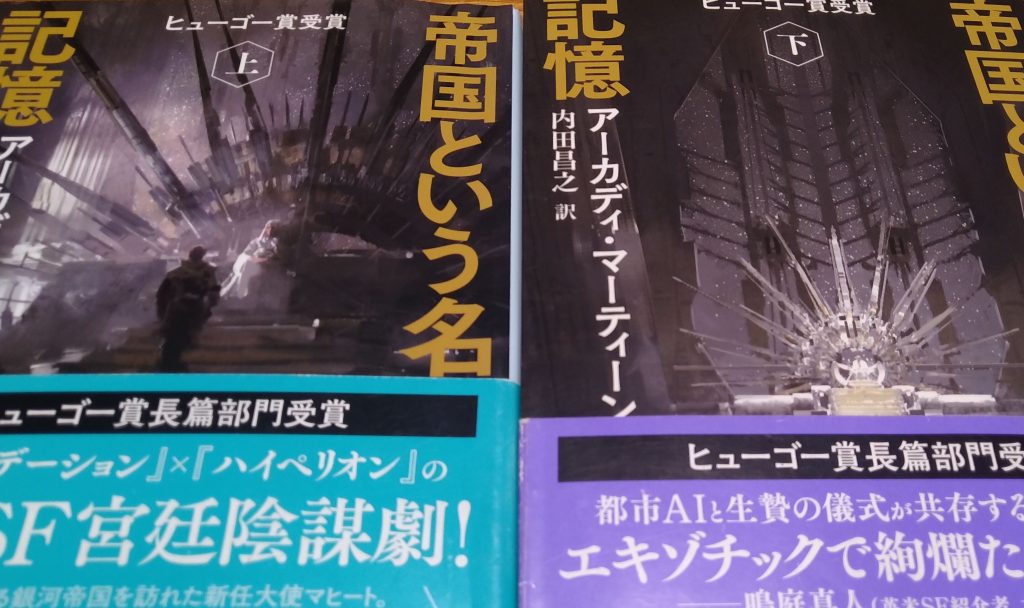

帝国という名の記憶

A MEMORY CALLED EMPIRE

アーカディ・マーティーン

2019

遠き未来、辺境の地ルスエル・ステーションは偉大なるテイクスカラアン帝国版図の域外にあり、鉱石採掘惑星のためのコロニー国家として存在していた。同時にルスエル・ステーションは外世界へのジャンプゲートを持つ重要なエリアでもあった。

いま、ルスエル・ステーションは帝国に取り込まれる可能性と、外世界のコミュニケーション不能な非人類種族の侵略可能性のはざまにあった。そこに帝国の艦隊が突如立ち寄り、「新たな大使」を早急に派遣するよう要求してきたのである。

詩をはじめ、帝国の高度に洗練された文化にあこがれ、帝国への派遣を願っていた若きマヒート・ドズマーレは、その新任大使に選ばれ、本来ならできたはずの準備もそぞろに、帝国の艦艇で帝国の中心に運ばれることになったのである。

きらびやかな帝国のシティでは、スリー・シーグラスというやはり若き二級貴族がマヒートの文化案内役として待っていた。スリー・シーグラスなしに、マヒートは必要なドアさえ開けられないのである。「野蛮人」として辺境の大使に着任したマヒートは、すぐに帝国にうずまく様々な陰謀、謀略、奸計に巻き込まれる。

まずは、前任者であるイスカンダー・アガーヴン大使の死体と対面することになった。果たして事故死なのか、殺人なのか。長きにわたってルスエル・ステーションの大使としてルスエルのために働いていたはずのイスカンダーは、しかし、帝国内で皇帝をはじめ多くの有力者と交流を持ち、帝国内でも大きな力を持っていたらしい。

いま、帝国では高齢となった皇帝の後継者をめぐって一触即発の危機が起きていた。

そのため、マヒートには大きな期待と何か分からないが「役割」が求められる。

帝国をめぐる壮大な宮廷劇が幕を開ける。

本作で登場するSFガジェットはつきつめればひとつ。ルスエル・ステーションが開発したイマゴである。過去の記憶と人格を持ったユニットを脳と結線することでホストと統合を果たし、包括した新たな人格として過去の記憶と経験を持つ存在になるという技術である。イマゴのホストとユニット内の最終人格との統合には相性があり、慎重に組み合わせた上で、心理的適合が行なわれるまでの期間、心理的なサポートが必要とされている。

主人公のマヒートは、前任者のイスカンダーがほとんど帰国してこなかったために15年前のイスカンダーのイマゴを導入された。統合期間をほとんどとれないままに着任のため帝国の艦船に乗ることとなり、心理的にも不安定な状況に置かれていた。しかも、イスカンダーが死んでいることは着任まで知らなかったのである。

この「過去の記憶と人格を導入する」というのは、SFの分野でも、クローンやAIによる仮想人格を利用して扱われることがある。しかし古くはファンタジーの分野でたとえば魔法使いが師匠の記憶と人格を取り込んだり、あるいは乗っ取られたりというのもよくある話である。

それに加えて、AIでコントロールされた都市、装着デバイスでのコミュニケーション、コロニーならではの政治体制など未来要素もしっかり加わっている。

帝国、侵略をおびえる辺境国の大使、帝国の後継争いと陰謀、帝国外の脅威、きらびやかな帝国文化、貴族、上流階級の生活と下層階級の不満、軍人と商人。こんなキーワードを並べ、そこに「魔法使い」要素を取り入れれば、壮大な宮廷の物語となる。ローマ、トルコ、インド、中国、アステカ…。帝国の興亡はまさしく華々しい物語となる。

宇宙の帝国の物語といえばアシモフの「ファウンデーション」、ハーバートの「デューン」など古典作品も壮大である。最近なら(本書でも解説で語られているが)アン・レッキーの「ラドチ」も捨てがたい。

本書もまた、宇宙戦闘ではない帝国・宮廷もののスペース・オペラとして歴史に残りそうな作品である。

作品の魅力は、若き主人公マヒート・ドズマーレとスリー・シーグラスのふたりの正反対のバディの人間関係につきる。マヒートにとってみればあこがれの帝国文化であり本来なら帝国に大使として着任したことに浮かれたいところだが、大使という職責、イスカンダーの死の背景と取り組んでいたことの調査、イマゴというルスエル・ステーションの最大の秘密の存在が守られているのかという疑問、さらには本来統合されるはずだった15年前のイスカンダーの不調というトラブルも抱えている。頼れるのはスリー・シーグラスのみ。スリー・シーグラスは、聡明であるが文化的背景の違う存在、異質な存在に惹かれる傾向をもつ真面目な諜報員といったところ。それゆえ文化案内人として、大使マヒートと帝国の間を大使側に立って仕えるというの職責は願ってもなく、「野蛮人」マヒートのふるまいに驚きながらも、その異質な人間性と同質性に信頼を深めていく。マヒートもまた、スリー・シーグラスの視点や行動にとまどいつつも公正であろうとするシーグラスの人間性に信頼を深めていく。

宮廷にうごめく陰謀に翻弄されながらも、異質なふたりだからこそ、困難を克服し、帝国最大の危機に立ち向かう姿が物語のおもしろさだ。

つまり、皇帝や中心的貴族、軍人といったそもそも権力を持つ者たちが主人公なのでなく、辺境の若き大使とその案内役(お目付役)が主人公なところにこの物語の鍵がある。能力や経験があればより高い地位となりうるが、若さと未経験故に「わからない」ことが多すぎる。その「わからなさ」の強調がテイクスカラアン帝国とルスエル・ステーションというふたつの政体の姿を読者に時間を追いながら紹介していくことになる。そういう世界の真の姿が徐々に明らかになるという物語の組み立ては、おもしろい。個人的には大好きな構成だ。

現代の小説らしく、ジェンダーや社会的公正についていまの世界が求めている価値観が当たり前に描かれている。その辺も読みどころだ。

続編の翻訳が楽しみだ。