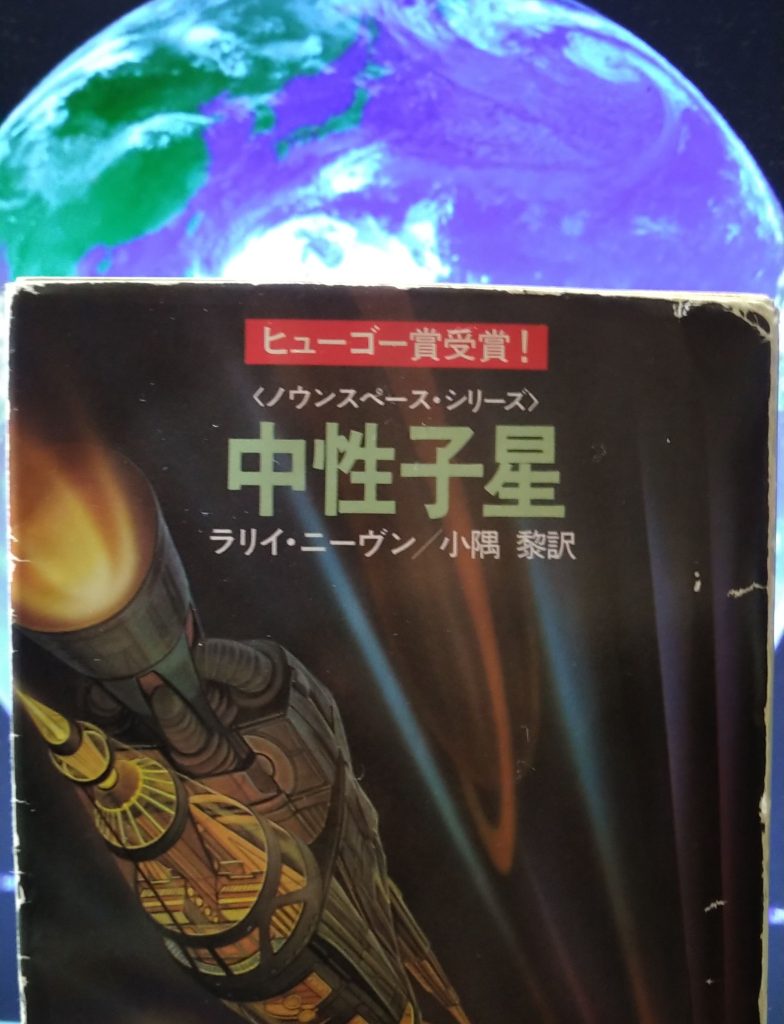

中性子星(再読)

NEUTRON STAR

ラリイ・ニーヴン

1968

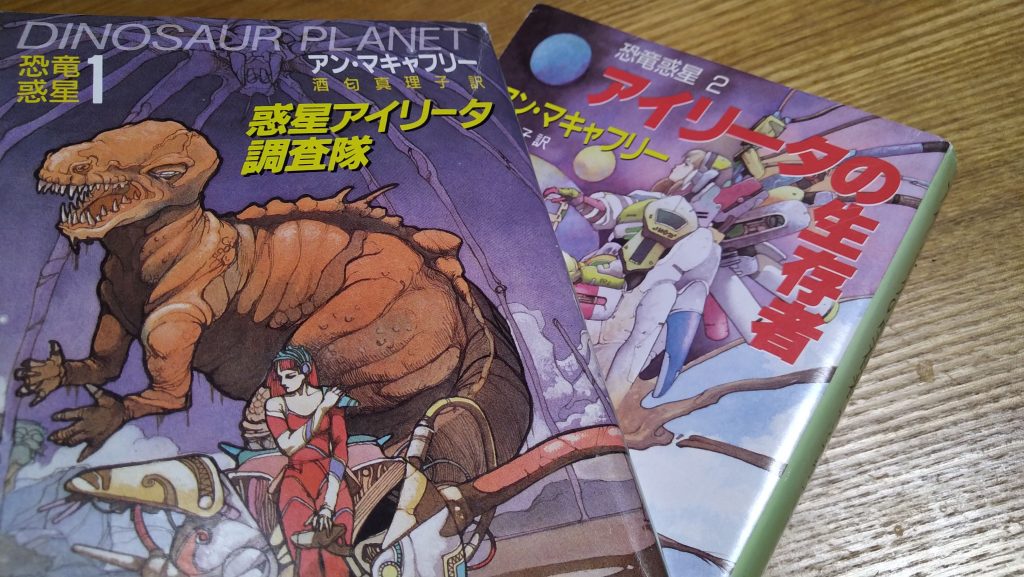

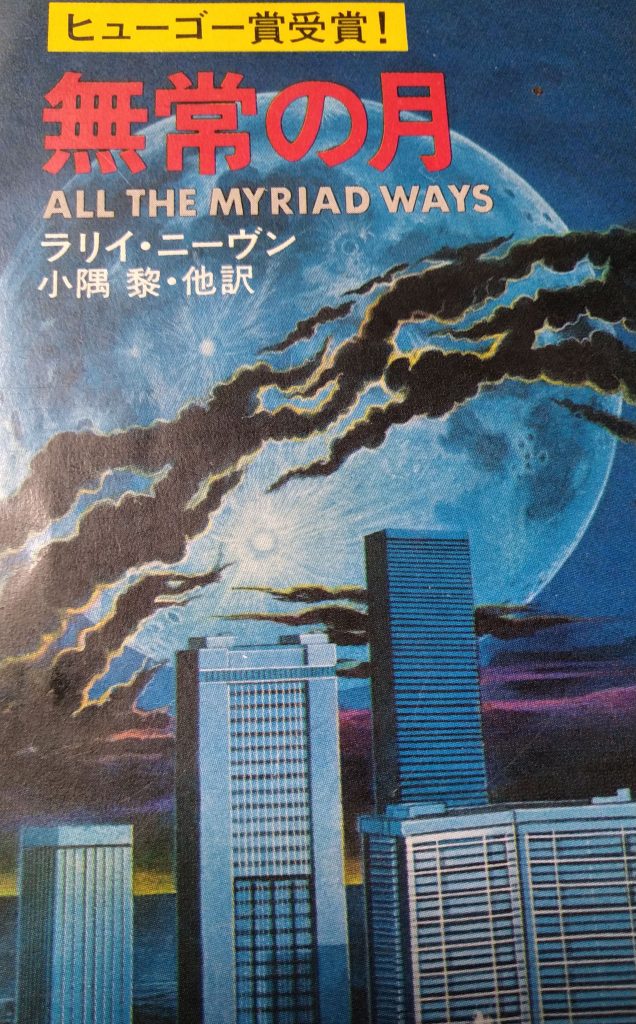

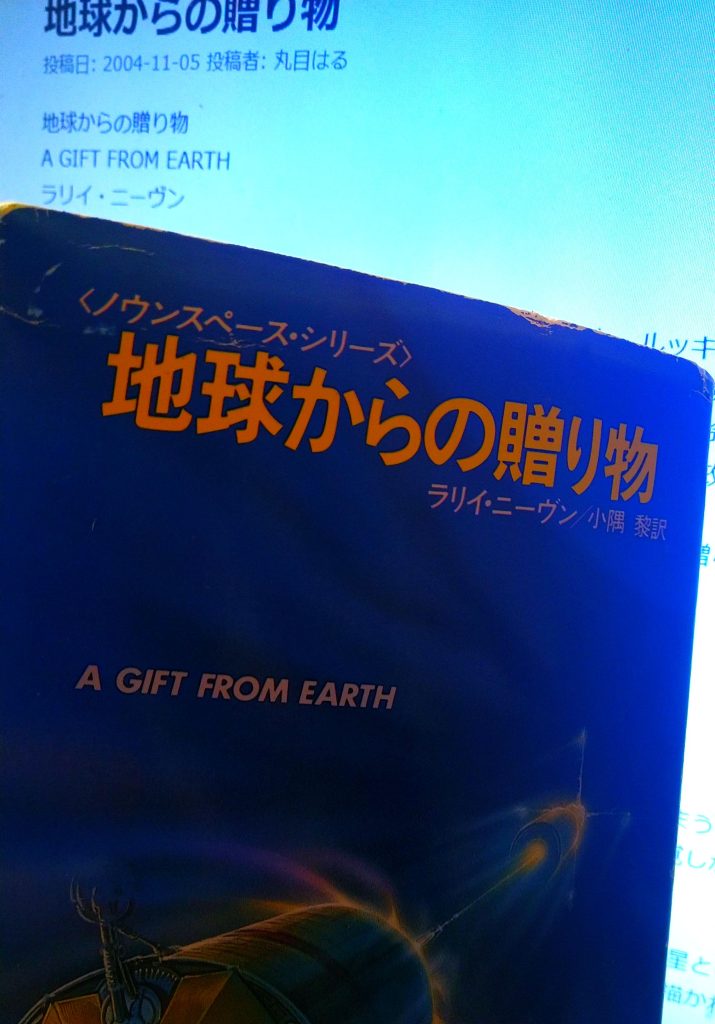

「地球からの贈り物」に続き、2004年に読んだノウンスペースシリーズの短編集である。2004年のときの感想はこちら。

https://inawara.sakura.ne.jp/halm/2004/11/17/neutron-star/

簡潔にまとめていた。

約20年経つと、見方も変わる。そもそも1968年、45年前の作品である。人間の価値観や社会観は急速に変化している。おおよそは良い方向だが、一方で揺り戻しもあり、多様性を認めない古い価値観が亡霊のように湧き上がる。

文学、小説は、古い作品は古い価値観が反映する。未来を書いたSFであっても同じである。しかし、SFに限らず、古い作品であっても当時の価値観に抗して人類のめざすべき方向、新たな価値観をもって書き上げられている作品もある。そういう作品が提示する価値観や思想こそが新たな世界を作ってきたとも言える。

ニーヴンは、良い意味でも悪い意味でも大衆的なSF作家である。SFがとても大好きで、同時代のみんなを驚かせたくて、そして万人に受け入れられたいという素直な気持ちで独自の世界を描いている。だから、ニーブンの作品を21世紀に読み継ぐ上では、そのセンス・オブ・ワンダーに思考を広げるとともに、人類の負の一面を考えていく必要もあるだろう。

中性子星

ベーオウルフ・シェイファーが主人公の作品のひとつ。27世紀初頭、元ナカムラ宙航パイロットのシェイファーは、ウィ・メイド・イット星の片隅で非人類のパペッティア人ゼネラル・プロダクト社支社長から高報酬の仕事を誘われた。パペッティア人はゼネラル・プロダクト社製の宇宙船船殻を製造販売している。宇宙船の95%はこの船殻を使う。強固でどんな力も通さない船殻だからだ。しかし、中性子星に近づいたとき中の調査員が死んでしまった。その原因を調査するために行って欲しいというのだ。金欠のシェイファーは死も覚悟してこの仕事を請け負うしかなかった。そこでみつけたものが、パペッティア人の秘密と大きく関わるのだった。

帝国の遺物

鯨座ミラTの惑星でウンダーランド星出身のリチャード・ハーヴェイ・シュルツ=マン博士は15億年前に滅んだスレイヴァー帝国の「遺物」である生物を調査していた。そこにジンクス人の海賊キャプテン・キッドが降り立つ。ウンダーランドもジンクスも人類の植民星であり、それぞれの環境に順応した人類たちである。キッドは非人類であるパペッティア人が完全に秘匿してきたパペッティア星系を発見したのだという。その発見がキッドを海賊にし、そしていま人類の警察から追われている。捉えられたマン博士には、しかし、キッドを出し抜くすべを知っていた。それは「帝国の遺物」である…。

銀河の<核>へ

金を使い果たした頃、べーオルフ・シェイファーのもとにパペッティア人が現れる。ここはジンクス星。ウィ・メイド・イット星とはかけ離れた場所だ。ジンクス星のゼネラル・プロダクト社支社長は、シェイファーに対して超光速の宇宙船を提示し、その性能の誇示のために銀河の中心まで行って撮影してきて欲しいと高額の謝礼をもって提示してきた。銀河核には何があるのか、どうなっているのか。ノウンスペースの種族の誰もが知り得ない現象を初めて確認するのである。その結果は、パペッティア人を驚愕させ、彼らをして驚くべき行動を取らせるのであった。

ソフト・ウェポン

ジェイスン・パパンドローは宇宙船カート・ジェスター号の船長。いま、彼の妻アン=マリーと、臆病と慎重さが特徴の草食非人類種族パペッティア人としては異質な躁鬱気質のネサスとともにジンクス星への帰路の途中にあった。ネサスが異星種族アウトサイダー人との交渉のために船を借り切っていたのだ。しかも、途中でノウンスペースにおける過去のお宝箱ともいえる「停滞ボックス」を発見し、足取りも軽かった。そこでパパンドローはハイパースペースから通常空間に降りて琴座ベータ星周辺宙域を訪ねることにした。かつて異星種族クジン人と人類の戦争のさなかにみた美しい星の光景をマリーに見せたかったのだ。そこでクジン人の秘密工作船に拿捕され、停滞ボックスを強奪されてしまう。そこから出てきたのはかつて見つけられたことのない特殊な武器であった。これがクジン人の手に渡れば再度クジン人が人類に戦争をしかけてくることは間違いない。なんとかして、この窮地を逃れなければ。

フラットランダー

ウィ・メイド・イット人のベーオウルフ・シェイファーはジンクス星から地球への航路にあった。宇宙船レンズマン号でのアバンチュールに敗れ、船内のバーで知り合ったのは地球人のエレファント。地球ではぜひ連絡して欲しいとナンバーを渡されたが、シェイファーは地球を満喫するつもりだった。しかし、人口過剰の地球に到着する早々掏摸の洗礼を受け、エレファントを頼ることになった。彼はとてつもない資産家で、これまでにない体験を求めていた。シェイファーは提案する。アウトサイダー人に会いに行って、(対価を払って)聞けばよい、と。そして、エレファントとシェイファーたちはアウトサイダー人から究極の体験ができる場所の情報を手に入れる。しかし、アウトサイダー人はシェイファーらがゼネラル・プロダクト社製の船殻で装甲しているにも関わらず、慎重な言い回しでリスクを匂わせる。あたかも死に場所を求めるかのように突っ込むエレファントと、アウトサイダー人のふるまいに慎重さを捨てきれないシェイファー。彼らが遭遇したものとは。宇宙にはまだまだ秘密がある。

狂気の倫理

精神障害とその治療や社会的な対応、価値観については常に変化を続けている。人間にはさまざまな精神的な成長や発達の違いがあり、それが属性として「犯罪性向」を持つわけではない。起きた犯罪の原因を精神障害に起因するものとするかどうかは、今日においてきわめて慎重に検討されている。だから、1960年代のざっくりとした書きぶりはともすると差別的な表現や視点とも読める。そういう点は留意して読まないといけないのだが、作品全体のプロットや柱となるセンス・オブ・ワンダーはさすがである。

主人公のダグラス・フッカーは「偏執病」の遺伝的傾向(注:今日において遺伝関与の指摘もあるが明らかではない)があり、自動医療器による自動的・定期的な体内の化学反応調整によってその傾向は抑えられていた(注:現在のところ薬物療法についても定見はない)。

地球で生まれ育ったフッカーは、地球で宇宙船開発の企業を経営していた。しかし、あるときから自動医療器の故障により彼の薬物投与が行なわれなくなってしまう。その結果、彼は妄執に駆られ、地球で犯罪を犯し、マウント・ルッキッドザット星でも犯罪を犯したが治療を受け病から脱することができた。そしていま、フッカーは犯罪被害者の家族であるダグラス・レフラーに再開する恐怖から、ウンダーランド星に逃れようと自らが開発したラムスクープ船にのって脱出をはかるのであった。

そして…事態は時を超えて動き出す。

恵まれざる者

ここで書かれる「恵まれざる者」とは、知性を持っているのにそれに見合う身体機能をもっていない生物というものである。ノウンスペースシリーズではイルカは知性を持つ存在として認識されており、必要に応じて「義肢」を装着し道具を操作することができる。ここで登場するのはグロッグ。成長するにつれ岩に定着し動かなくなるのに大きな脳髄を持つダウン星の現住生物である。彼らに必要な道具を開発し売りつけるためにやってきた地球人のガーヴェイは、はたしてグロッグの知性と必要を見つけることができるのか?

グレンデル

舞台はダウン星からガミジイ星に向かう客船アルゴス号。乗っていた異星人クダトリノ人のルルービーが誘拐される。同じ船に乗っていたのは例のベーオウルフ・シェイファー。そしてルルービーをめぐり、ベーオウルフ・シェイファーの最後?の闘いがはじまる。そして、シェイファーと「ルイス・ウー」の関係が語られるのであった。

27世紀のパイロットべーオルフ・シェイファーを中心に、ノウンスペースの中心、周辺、辺境、外側での様々な出来事が語られる一冊。中性子星、銀河の核、不思議な惑星、スターシードやグロッグ、アウトサイダー人、パペッティア人…。ノウンスペースの魅力がたっぷりとつまった作品群である。再度書くが、1960年代の作品であり表現には今日的には問題があったり違和感があったりする。だから時代背景は踏まえておいた方がいい。それでも、宇宙に憧れ、人類の拡散を夢見るニーヴンが描く宇宙は人間くさくて、そして、人類を超越していてそのバランスが実によい。

ところで、2004年の際には「リングワールド」に直接関係のない「狂気の倫理」「恵まれざる者」をお勧めしていた。ところが、今回読むと、この2作品がもっとも違和感を感じた作品になった。時代や経験、考え方が変わるとこうも変わるものらしい。読み返しは大事だ。