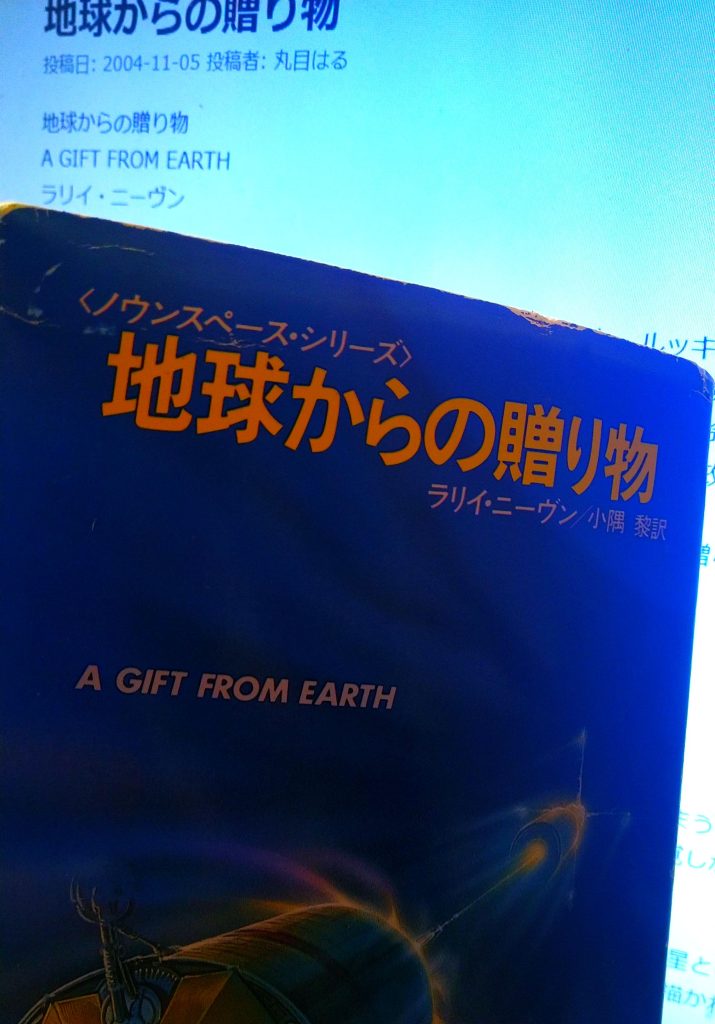

A GIFT FROM EARTH

ラリイ・ニーヴン

1968

2004年に記録がある。再読であるが、20年近く前のことだから忘れている。

地球からの贈り物 2004感想

ノウンスペースシリーズの長編である。人類の初期の植民星のひとつ、鯨座タウ星系のマウント・ルッキッザット(Mt.Look It That)に入植がはじまり300年後のお話し。

極端な惑星で、生存可能圏は惑星に1カ所、極端に高い山の山頂平原(プラトー)のみ。崖の下は地獄。恒星間ラムスクープロボット探査船がみつけた「生存可能」な惑星の正体。

第一陣と第二陣の植民船は、その実態も知らずに入植する。

土地も資源も限られた世界で、人々は死に物狂いで働き、子を育て、人口を増やしていった。そして極端な惑星に極端な階級社会が誕生した。ふたつの植民船は核融合によるエネルギー源、それをつなぐ形で建設された「病院」は長命を保証する臓器移植の要であり、すなわち「臓器」の元となる人体を解体する場所であり、すなわち死刑宣告をする場であり、そこは「統治府」と呼ばれていた。統治府は、植民星乗組員の血筋からなるエリートが警察機構ともども管理していた。乗員は最上階級であり、その子孫は純血階級として病院と同じ最上部の「アルファ」で優雅な生活を送っていた。そして、その下の「ベータ」以降の地では、睡眠状態で運ばれた移民の子孫たちが生きるのもやっとの生活を続けていた。もし、少しでも小さな犯罪をおかせば、彼らは「臓器」となる。いや、「臓器」が不足すれば、彼らは実質的に狩られるのだ。しかし、ほとんどの移民たちは、その暮らしに異議を唱えることもなく、日々の暮らしを続けていた。この状況を変えたいと、秘密結社「地球の子ら」は非公然活動を計画し、統治府に狙われていた。

そこに地球からラムロボットによる「贈り物」が届けられる。

落下した贈り物を最初に見つけたのは「地球の子ら」のひとりであった。

主人公のマシュー(マット)・ケラーはごくふつうの目立たない青年。子どもの頃からいじめられることもなく、恋人もできないまま、鉱物を採取するための特殊なミミズを管理する仕事に就いていた。ある日、学校時代の友人からパーティに誘われる。それは「地球の子ら」が集会の隠れ蓑にするために開くパーティーであった。そして、統治府は、このパーティーをかぎつけていた。

物語は、マシュー・ケラーが特殊能力を自覚なく発揮するところからはじまる。

彼の能力は「幸運」、実際には相手の目を見ることで、相手の瞳孔を収縮させ、彼を見えなくするとともに一時的に前後の記憶を失わせるというもの。

よくわからないけど、姿を消せる能力はすごいね。

この能力が「地球の子ら」を助け、「統治府」を混乱の渦に巻き込み、「贈り物」をめぐっての大きな社会変革につながるのであった。

そういう物語。冒険譚でもある。

初期のニーヴンの設定に臓器移植が健康と長命にとって欠かせない技術となった社会というのがある。誰もが臓器移植を望み、健康と長命を望む。そのためには「臓器」が必要で、「臓器」のためには犯罪者を死刑にするのが手っ取り早い。殺人などの重罪だけではとうてい臓器は足りないから、地球では軽微な交通違反でも「死刑」となるようになった。そして、人々はそれを支持した。

この前提が崩れるのは、人工臓器や臓器再生など移植によらない健康と長命の医療技術である。では、そういう新しい医療技術が開発され、社会に導入されるとなったら、果たして「死刑」や「犯罪」の扱いはどうなるだろうか?

すなわち社会はどう変わるのか。

ひとつの科学技術の導入が、社会を一気に変えることがある。

荒唐無稽な設定の中に、ニーヴンは仮説をくり返す。

人間は柔軟だけど、でもさあ、「自分が簡単に犯罪者=死刑になるかもしれない」って相当なストレスだと思うんだよ。とてもいやな社会だと思う。