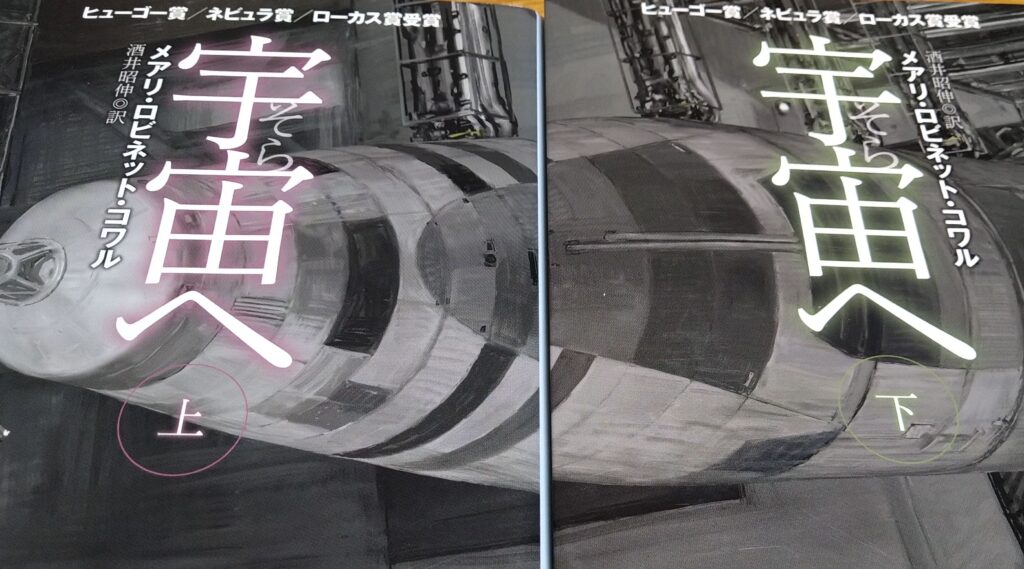

THE CALCULATING STARS

メアリ・ロビネット・コワル

2018

現代版「月を売った男」、あるいは「地球最後の日」。懐かしくも新しい21世紀ならではの価値観で緻密に構成された本格的ハードSFの登場である。

ハードSFであると同時に、今日の社会的問題である差別と格差について、主に女性差別、黒人差別、マイノリティ差別に対し正面から描いた作品でもある。

その意味で文学のサブジャンルとしてのSFというカテゴリーに入れなくてもいいかもしれないが、本筋はハードSFであり、ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞をとったのも頷ける。しかし、SFを離れてもっとひろく読まれて欲しい作品でもある。

SFのジャンルとしては歴史改変になるのだが、初期設定の導入だけで「歴史」がテーマになるわけではない。

1952年3月3日、巨大隕石が地球に衝突した。この日から、私たちの知る時間軸とは異なる歴史が流れていく。衝突の衝撃によって起きたのは落下地点エリアの破滅、全地球規模での大きな津波…、そして予想される一時的な寒冷化後の急激な温暖化。その予想ではそう遠くない時期に地上で人類が暮らすことはできなくなる。地球を脱出して、宇宙に生存を求めなければならないだろう。

1952年といえば第二次世界大戦が終わってすぐ、たとえば日本はまだGHQによる占領下にあり、朝鮮戦争があり、米ソ冷戦と核開発競争の時代である。宇宙開発競争はまだ緒についたばかりであり、初めての人工衛星は1957年のソ連によるスプートニク1号を待たなければならなかった。そんな時代である。

コンピュータでいえばIBMが初の科学技術計算用コンピュータを納入した年が1952年。まだ安定性も信頼性もこれからという時代である。

そんななかで人類の生き残りをかけて宇宙をめざすのだ。

主人公はエルマ・ヨーク。ユダヤ系アメリカ人。新婚の女性。天才数学者であり、第二次世界大戦では陸軍航空軍婦人操縦士隊でパイロットを務めていた経験を持つ。夫のナサニエル・ヨークはロケット技術開発の科学者。エルマは夫とともにロケット開発に欠かせない「計算者」として働いていた。

ここでちょっと背景的に「計算者」を説明しておくと、コンピュータが本格的に実用されるまで弾道計算をはじめ様々な科学技術に欠かせない数学・計算は人の手で行なわれていました。もちろん電卓などはありません。あるのは「計算尺」ぐらいであとは手書きです。ロケットを飛ばすためにはこの「計算者」のチームの能力が問われます。そしてこれを担ったのは女性数学者たちでした。現実の世界では1953年にアメリカ航空諮問委員会(NACA)に黒人で天才数学者のキャサリン・ジョンソンが計算者として参加し、その後の宇宙開発を支えます。

本書のエルマ・ヨークの数学的天才っぷりはキャサリン・ジョンソンを彷彿とさせます。

ちなみに、映画「ドリーム」(2016)はキャサリンをはじめとする計算者をテーマにした映画です。

本書に話を戻すと、NACAに所属していたナサニエルとエルマはたまたま休暇で本部を離れており、九死に一生を得る。NACAが壊滅したためナサニエルは生き残った専任技術者となりその後の宇宙開発の統括責任者として働くこととなった。エルマは計算者として宇宙開発を支えるとともに自らも宇宙飛行士になりたいという夢を内に抱いていた。しかしエルマには大きな問題があった。子どもの頃から数学の天才だった彼女は飛び級で大学に進学し、その過程で激しい女性差別とパワーハラスメントに遭い、パニック症候群を内に秘めていたのだ。それでもエルマは宇宙を目指したかった…。

物語の本筋は1950年代の技術で宇宙開発がどこまで進められたかをリアルに描き出すことである。これはもう最高にわくわくする話であり、冷戦とは異なる宇宙開発の可能性を感じさせてくれる。

同時に、ユダヤ系アメリカ人という視点、女性の天才科学者という視点、まわりにいるアフリカ系男性、アフリカ系女性、アジア系女性、あるいは上院議員の妻である女性といった立場をみることで現代にも直結する女性差別、黒人差別、マイノリティ差別の問題が物語をすすめていく。

エルマは様々な点で宇宙開発に不可欠な存在となるが、「女性がパイロットなど認められない」という女性差別者の上官に個人的にも忌み嫌われる。アフリカ系の人たちと交流を持ち、支えられることもあるが、、時に差別する側にいる者として非難の対象ともなる。あるいは差別者ではなくても「恵まれた者」として非難され、疎まれる。

それでもエルマはあきらめない。

ナサニエルとの深い結びつきのなかでひとつずつ障害を乗り越え、人類を生き残らせ、宇宙に旅立つという目標と、自らが宇宙に行きたいという情熱で道を切り開いていく。

ハードSFとしても21世紀の人間ドラマとしても傑作である。

21世紀のこんにち、避けては通れない「人権の尊重」という問題をエンターテイメント小説の中にしっかりと取り組み視点を提示すること、それがエンターテイメントとしての質を落とさず、むしろ読者に前向きに考えさせる力を持つこと、それを成し遂げている作品である。

おりしも、いま、イスラエル政府・軍は、パレスチナのガザ地区において民族浄化(ジェノサイド、虐殺)を行ないつつある。きっかけはパレスチナの軍事組織ハマスによる攻撃であるが、それを理由に大半が若年層の子供を含む民間人、医療関係者、報道関係者、国連関係者をほぼ無差別に殺害し、パレスチナを完全に排除しようとしている。

イスラエルとパレスチナ・アラブの土地をめぐる問題は第二次世界大戦を経てイギリスの失政により戦乱の火種を広げてしまった。20世紀を通して幾度も戦争が起き、徐々にパレスチナは追い詰められてきたが、今回のイスラエルの動きはパレスチナを地図から消すための行為である。おおくのユダヤ人をはじめ世界中が非難しているがイスラエル政府・軍、それを支持するシオニスト、さらにはアメリカ政府や日本を含む西側の政府は事実上黙認している。人類のもっとも悪辣でみにくい部分が表にでている。

そんなときにユダヤ人を主人公にした作品を読めて良かったと思っている。

ユダヤ人が悪いわけではない、しかし、ガザ侵攻は間違っている。ホロコーストを起こしたナチス・ドイツを歴史に持つドイツに限らず、いまのイスラエルに停戦を求めない政府は間違っている。ちゃんと声を上げないと、向き合わないと。時間はない。