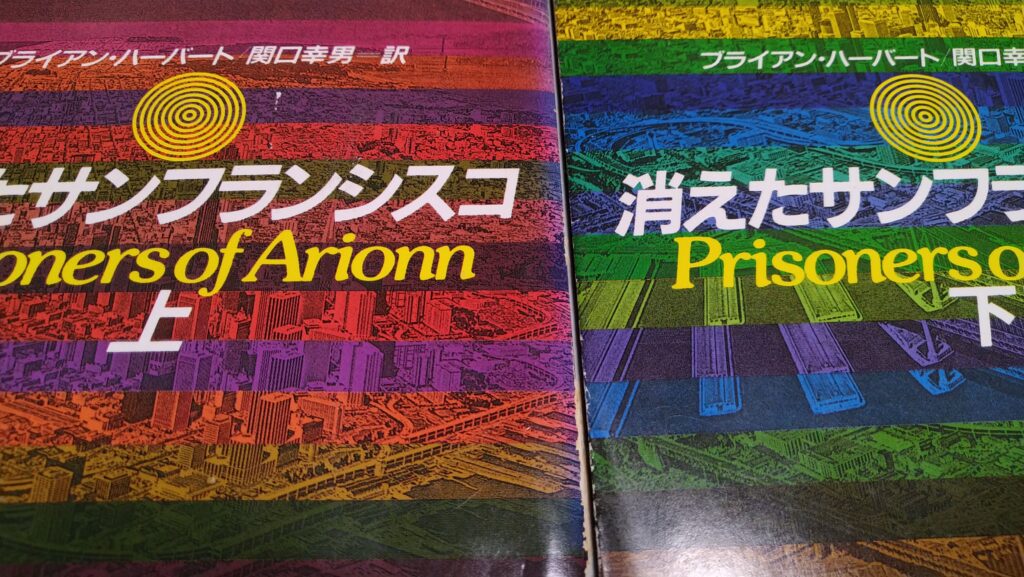

PRISONERS OF ARIONN

ブライアン・ハーバート

1987

海外SFを読んでいると、ごくたまに、「これはSFなのか?」とか、「どういう気持ちで読めばいいんだろうか」と読み進めながら頭にクエスチョンマークが次々と出てくる作品がある。たいていがシリアスなドラマ展開なのだが、たとえば前提となっている宗教観の違いとかそれに伴う知識の違いが背景にあって、突然天使が出てきたり、亡霊が出てきたりすると、笑ってよいのか、比喩なのか、「天使」や「亡霊」がなんらかの科学(疑似科学)的な背景を持っていてシリアスなドラマに組み込まれていくのか、分からなかったりするからだ。

これがP・K・ディックの作品ならば、ドラマの整合性に破綻があっても展開が変でも、それ自体がディック的世界を表現してしまい、その「目に見える現象」と「真の世界の実相」との間で揺れ動く登場人物を受け入れることができるのだが、これはひとえにディックという「作者への信用=ブランド」があってのことなのだ。ディックは生涯をかけてこの世界を書き続けてきたのだからよいのだ。

でも、ごく普通の思考を持つ作家が真面目にディック的な世界を書き上げようとすると、「目に見える現象」の異様さだけが表に出てきてしまい、いったい作者は何を書きたかったのかさえも分からなくなってしまう。

さて、前置きはともかく、本書「消えたサンフランシスコ」はブライアン・ハーバートの著作の中でもっとも早く翻訳された作品である。原題は「アリオンの囚人たち」ということで、ストーリーは科学的に発達したアリオン星系の大学生グループが地球のサンフランシスコを含むあるエリアをそっくりそのまま球形に地球からえぐり出し、ドームにしてアリオン星系へ連れ出してしまうところからはじまる。このパターン、すなわち知的生命体の住む惑星の一部をドーム型の宇宙船にして移動するというやつは1950年代からのSFにはなんども出てくる設定であり、宇宙人に生活空間そのままとらわれて連れ去られるというのもよくあるパターンである。

一夜にして地球から離れてしまったサンフランシスコの人たち、域外には出ることも通信することもできず、アリオン人による「通常通りの生活ができるから、通常通りの生活をするように」という声明のみで、不安はあっても通常通りに暮らすしかない状況に置かれてしまう。

そうなると非常事態の政治体制の確立や残された軍組織等によるアリオン人との対決や地球に戻る方法の模索など様々な事態の展開が考えられる。またアリオン人側も、学生グループが許可を得て行なった行為ではないためいくつかの問題を抱えており、そういう展開も考えられる。

しかし、ブライアン・ハーバートは違うね。主人公は苦労の多い家族の中でなんとか家族をまとめたいと奮闘する少女、元軍人で配達員を掛け持ちしながら家計を守る父、精神を病んだ詩人の母、母を嫌うぐうたらな兄、手のかかる下の弟と妹。騒動が起きたその日に父を訪ねてきた異母兄。さらに別に暮らす父の祖父母も主要登場人物で、祖父は主人公の少女に優しく、祖母は厳格な市議であり後の代理市長、彼女が母を精神的に追い詰めたひとりでもある。そんな家族の日々の惨憺たる物語が延々と繰り広げられる。その背景に地球を離れアリオン星系へと向かうドーム型のサンフランシスコ周辺という状況が存在するのだ。もちろん、無関係ではあり得ない。だいいち祖母はこの混乱の中で代理市長の座を務め、対策の中心人物になるのである。しかものちにぐうたらな兄も重要な役割を占める。

さらにはこの家族が生み出してきたクローゼットに住む南北戦争の南軍の将軍でいまは巨大な蚤の姿をした亡霊の存在もある。

なんだろう。家族の物語であることは間違いないのだけれど。

訳者は関口幸男氏。関口氏が翻訳を希望したのか、ハヤカワ書房が作品に目をつけたのか。もしかしたら父のフランク・ハーバートが「デューン」シリーズの完結をみずに1986年に亡くなってしまい、その翌年に発表された息子のブライアンの作品をいち早く出すことでちょっとした売上を目指したのか、それとも、すごい名作だと誰かが思ったのか。

私にとって長年の課題図書でもあった本書、最後まで読み通して、大森望さんの解説を読んでほのぼのとした。解説というお仕事は大変なのだなあ。なんといっても、「売れる」ように作品を紹介しなければならない。もちろん、どんな作品にも良い点もあれば悪い点もあるだろう。だからといって悪いところばかり書き連ねては「売れる」解説にはならない。だから買って読んでみようという気持ちにさせなければならない。

すこしだけ解説を引用しよう。

「本書は前代未聞のサイエンス・フィクションである。あなたが海千山千のSFマニアであればあるほど、この本に対する驚きは大きくなるだろう。中途半端なマニアであれば、驚愕のあまり本を燃えるゴミの日に出してしまうかもしれない。このショックを減殺するような真似はなるべくならしたくないが、疑り深い読者もいるだろうし、中身にいっさい触れないわけにもいかないから、この解説の後半部では、本書の革命的価値について言及することとなる」

言い得て妙である。

いまはブライアン・ハーバートといえば、父の名作シリーズ「デューン」を終わらせるべく、前日譚、後日譚を共著で書き記している(惜しむらくは後日譚は翻訳の予定すらなさそうであるが)。しかも、ドゥニ・ビルヌーブ監督作品の映画「デューン」では製作総指揮にも名前を連ねており、SF界には欠かせないひとりでもある。

だから年を取ってから読んで良かった。もし若い頃だったら私も…。