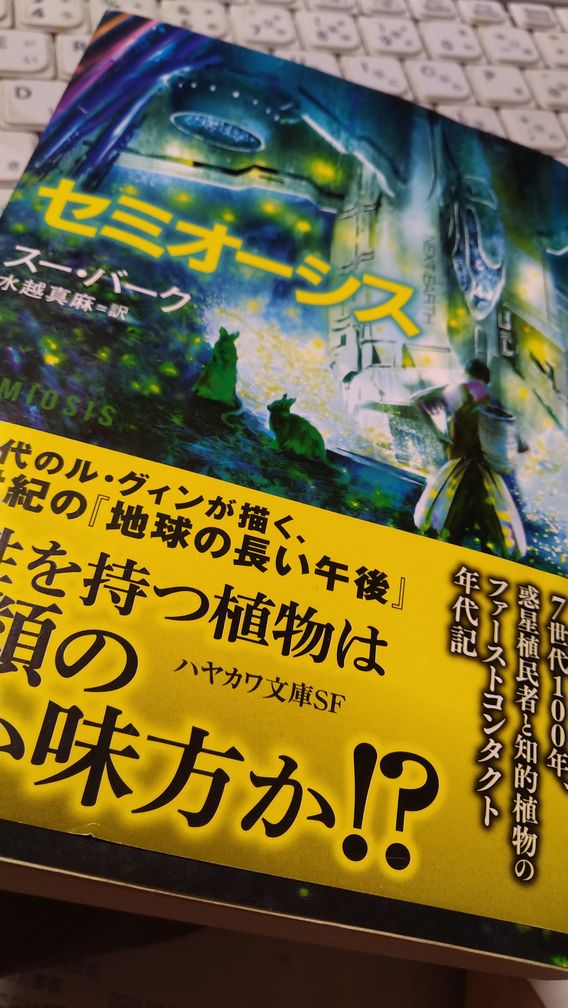

セミオーシス

SEMIOSIS

スー・バーク

2018

傑作です。

それはさておき、「セミオーシス」日本語では「記号現象」「信号過程」などと訳される記号論の専門用語だとか。

記号論といえば、学生の頃ジュリア・クリスティヴァの「セメイオチケ 記号の解体学」「セメイオチケ 記号の生成論」を買って読んだが歯が立たなかった。もしかすると授業の教科書だったのかも知れないし、ただ買ってみただけだったのかも知れない。それさえも忘却の彼方。80年代前半の日本ではポスト構造主義などが盛んに著述、翻訳、議論されていた時期で、そういう学問にちょっと首を突っ込んでいたものの、論理的思考が苦手なのか、覚えていて、思考の中で使っているのは「意味するもの/意味されるもの」について意識し続けることぐらい。それはまあ、役に立ったかな。

さて本題。

環境の荒廃した地球に愛想を尽かした人たちが、別の場所で人類をやり直したいと考え地球を飛び立った。158年後冬眠から目ざめ着陸した星は、地球より古く、少し重力の大きな惑星だった。動植物が栄えたこの惑星で無事到着した人たちのサバイバルがはじまる。7世代107年の物語。パックスと名付けられたその惑星には、高度な知性を持つ植物がおり、ある植物は新たに来た動物である人類を排除しようとし、ある植物はその動物をうまく支配して自らの繁殖に役立てようとしていた。異質な環境の中で、死者を出しながらも、その土地に適応しようともがく人類。この惑星には先に都市を築き、とうにいなくなった先住の異星人がいた痕跡があった。また、動物たちの幾種類かは高度とまではいかないが知性の片鱗を見せており、限られたセミオーシスを使用していた。果たして人類は、惑星パックスで生き延びられるのか。知性のある植物との関係はどうなっていくのか。先住異星人の謎は解き明かされるのか。さらには、地球を知る第1世代と、パックスしかしらない第2世代やその下の世代の確執はないのか。平和という理想を掲げて入植した人々と惑星をめぐる物語は複雑に絡み合いつつ、6つの章立てで進んでいく。それぞれの章には一人称の「わたし」がいて、それは章ごとに世代も時期も異なり、「わたし」の視点が異なる以上、物語の風味も変わっていく。新しい探検、世代の確執、異種族との文字(視覚的記号)や言葉(音声的記号)とは異なるコミュニケーションプロトコルの発見、殺人事件、紛争…。

読み手の視点も様々になるだろう。文庫の帯には「新世代のル・グィンが描く、21世紀の『地球の長い午後』」「知性を持つ植物は人類の敵か味方か」「7世代100年、惑星植民者と知的植物のファーストコンタクト年代記」とある。

「ル・グィン」とは「闇の左手」を意識し、異種族間コミュニケーションや今日的な多文化共生志向のようなことを言いたいのだろう。たしかに最初手に取るとき、もしかして環境優先主義的視点で書かれた教条的な作品ではないかとちょっと身構えたところがある。しかし、それは杞憂である。もちろん環境との協調、平和志向、民主主義、多文化共生、他者への寛容と受容などのテーマや表現はふんだんにあるが、同時にそれを達成することの難しさを、その対極の状況を描くことで見事なエンターテイメントであり、思考させる作品となっている。

「地球の長い午後」は植物と人間のコミュニケーションを想起させるからか。ここに登場する植物の知性体はその思考パターンは人間っぽいけれど、使われるセミオーシスの描きっぷりはハードSFである。なるほど、そうやって他の植物や動物とコミュニケーションとるのか、記憶や思考を生み出すのか、おもしれー。

「ファーストコンタクト年代記」の表記は火星人が出てくる「火星年代記」も思わせる。リアルな物語なのだけれど、「火星年代記」同様にそこはかとないファンタジー感もある。異星での人間と植物の共生の物語と書くだけで懐かしい感じがしてくる。

私が思い出したのはデイヴィッド・ブリンの「知性化シリーズ」である。とりわけ、「星海の楽園」で、いくつかの異星種族が禁忌となっている惑星に逃れこっそりと共生している姿である。かつて先住し都市までつくったのにいなくなった異星種族の存在や、主人公たる移住者の「地球はもうだめだから新しい楽園をつくる」という価値観と重なってくる。

最後に、セミオーシスに戻ろう。人間同士のコミュニケーションでも言葉が違うと意思疎通がとても困難になる。さらに身振り手振り、しぐさ、顔の表情、服装、髪型、匂いなど身体的、文化的なコミュニケーションがあり、同じ表現でも意味が違ったり、解釈が分かれたりする。まして異なる生物との間のコミュニケーションは大変難しい。とりわけ知的生命体同士の場合には、やりとりされる情報が多くなる。人類の場合、数学でのコミュニケーションを想定している。整数からはじまるプロトコルだ。しかし、それが果たして適切なのかどうかすら分からない。ただ、異星知性が存在し、情報を受け取れる状況にあるならば、技術的開発が行なわれている「はず」だから、その基礎となる数学は持っている「はず」なので、そこからはじめるのが確実ではないかと推察しているのだ。はたしてそうかな? スー・バークはどんな答えを用意しているだろうか。

(2021.2.21)