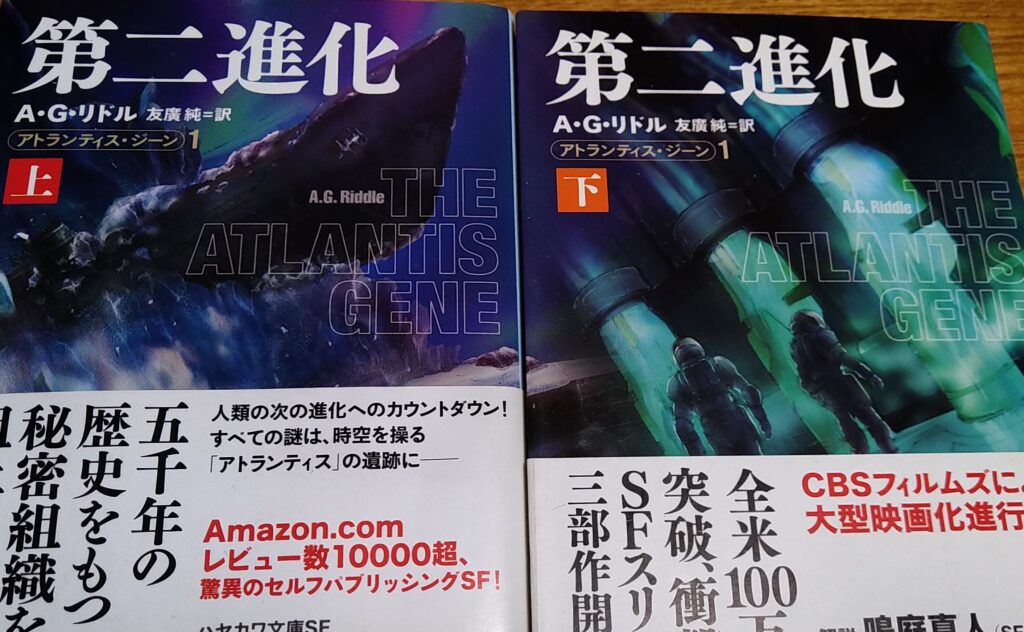

THE ATLANTIS GENE

A・G・リドル

2013

原題「アトランティス遺伝子」の名の通り、プラトンが記述した「アトランティス」をモチーフにした作品である。アトランティス(アトランティス大陸、アトランティス島)は、ジューヌ・ヴェルヌをはじめ多くの小説、言説、オカルト、疑似科学などで取り上げられている。楽しく遊んでいる範囲ではいいのだが、「ほんとうの歴史」「隠された真実」のような反知性主義の象徴的存在にもなっているので、アトランティスをモチーフにしている作品にはどうしても警戒感がある。とはいえ3部作まで翻訳されているのだし、ハヤカワさんが文庫SFに並べるのだからそこは信頼して読むことにした。釣り書きには「全米100万部突破」とあるが、日本での100万部とアメリカでの100万部ではずいぶん意味が違ってくるよなあ、と、読む前から眉につばをつけてしまいそうになる。

さて内容だが、多発する多国籍テロリズムに対抗するため、世界規模での対テロリズム組織が秘密裏に構築されていた。各国の限られた要人などにしか知られていないその組織の名はクロックタワー。デヴィッド・ヴェイルはそのインドネシア・ジャカルタの支局長である。いま、クロックタワーは謎の組織から攻撃を受けていた。しかも、クロックタワーのメンバーに謎の組織は浸透しており、クロックタワーの組織そのものが謎の組織に乗っ取られようとしている。ヴェイルは早々にその危険を察知したが、敵の動きは速く、ただ逃げるしかなかった。

一方、ケイト・ワーナーはインドネシアで自閉症研究センターの主任研究員として症状を持つ子供たちを被験者とした研究を続けていたが、謎の組織に被験者のふたりの子供をさらわれ、逆に警察に嫌疑をかけられてしまう。

やがてデヴィッドによってケイトは救出されるが、それがふたりの長い果てしない物語のはじまりであった。

南極ではナチス時代に一度発見された巨大な構造物が再発見され、突入がもくろまれていた。

チベットではケイトの元から誘拐された子供たちを含め、多くの人たちがベルと呼ばれる装置にかけられ命を削っていた。生き残ったのはふたりの子供たち。それは「アトランティス遺伝子」が活性化したせいではないかと謎の組織は考えた。いったいキャサリンはどんな治療を行なったのか?

クロックタワーを襲った組織、子供たちを誘拐し、南極での構造物調査を行なっていた組織、それこそが世界規模での民間警備(軍事)会社を経営し、様々な多国籍事業を行なっているイマリグループであった。その代表のドリアン・スローンがすべての中心にいたのである。

そして、ドリアンは今まさに「人類を救うため」という名目で感染症による人類の大量虐殺をもくろんでいるのだった。それは生き残った者の「アトランティス遺伝子」を活性化させ、人類をもう一段進化させるとドリアンは考えていた。

デヴィッドとケイトは様々な危機に遭遇しながら少しずつその謎に近づいていく。果たしてドリアンの陰謀は止められるのか。

南極にある構造物とはなにか? 人類の隠された真実の歴史とは。

アトランティスとはいったいなんだったのか? さらに約7万年前に起きたとされる大規模噴火による気候変動(寒冷化)と人類絶滅の危機、いわゆるトバ事変をどうやって人類は乗り越えたのか、いまその秘密が明らかになる!

ということで、アクションと謎解きの第一部である。

2013年の物語を軸に、数万年前、1万年前、1917年、1938年、1985年と過去と現在が錯綜しながら人類とアトランティス遺伝子の秘密が明らかになっていく。

SFではある。パンデミック、人類の進化の秘密、歴史の背景にある秘密組織の存在…。サスペンス要素たっぷりだが、疑似歴史や疑似科学、陰謀説、陰謀論など、ネット時代に表面化した「それを真実と思い込む人たちと、そういう人たちを利用する人たち」とは一線を画そうという抑制的努力は感じる。それでぎりぎり読める作品に仕上がっている。そういう危なっかしさは感じるのだが、そのあたりが作品の魅力でもあるのだろう。

少なくともデヴィッドとケイトはそれぞれに特殊能力的なものは持っているが、ある意味でごく普通の人として描かれており、主人公に権力志向がないことも、この作品のバランスの良さだと思う。

すでに3部作は完結しているので、話はここまで。

第2部、第3部は主人公は変わらないもののおもいっきりぶっとんでいくので、第1部を読んだならこの先まで読むことを強くお勧めしたい。